〜 プラケース編 〜

|

今回は再びカセットのケースを取り上げる。 第3号では「紙箱」のバラエティを紹介したが、今回は様々なプラスチックケースについて、例によって1970年代までのカセット限定ということで(笑)紹介したい。 カセットテープのプラケースとしてまず思い浮かぶのは下の写真のものだろう。 最もオーソドックスでポピュラー、とにかくカセットのケースと言えばコレ!というほどなじみ深いものである。 |

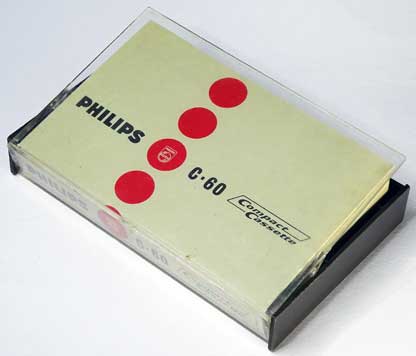

↑ PHILIPSの初期のカセット

|

逆に、このケースがあまりにもメジャー過ぎているため、コレ以外にあるのか?と思うほどである(笑)。 このタイプのケースは、いわゆる「フィリップス型」と呼ばれているもので、コンパクトカセットの開発メーカーであるフィリップス社(オランダ)のカセットなどで使われ、カセットのプラスチックケースとしては早い段階からスタンダードになっていた。 |

↑ 表側(上)と裏側(下)

|

このケース、入れ物としてみた場合、かなり特殊な形をしている。 そう言えばその昔、初めてこのケースを開けようとした時、ちょっととまどった記憶がある。 透明部分がフタで、そこを開けるのだというのは直感的に分かったが、そのフタが裏側の一部まで回り込んでいて実はカセットの収容部分を兼ねており、フタを開けたときに中身のカセットが一緒に出てくる、という仕掛けが意外だった。 しかし、その特殊な形は単に意外性を狙ったのではなさそうである。 フタのパーツを透明素材にすることで内部に差し込んであるラベルやインデックスなどのショーケースとして機能させることや、カセット本体のテープがむき出しになっている部分をしっかり保護する形状になっていること、さらに、収納した際にテープがたるまないようにカセット本体ハブに自動的にストッパーがかかるようになっていること、そして何よりカセットを簡単に出し入れできることなど、商業的にも機能的にも実用性がよく考えられている。 |

|

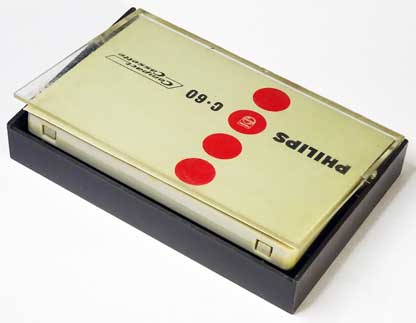

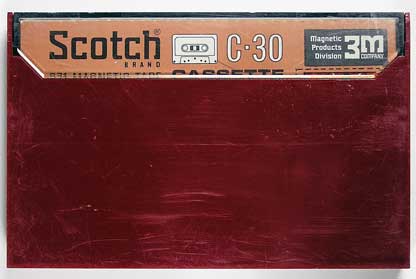

このケースの形は、薄型になったり隅部が丸くなったりのバリエーションを生みながらも基本形は変わらずに使われ続け、カセットがほぼ終焉を迎えている(笑)現在に至っても使われている。 では、1970年代におけるこのケースのバリエーションをいくつか紹介しよう。 まず、ベース部分の色違いから。 一般的には黒か濃いグレーだが、赤茶色や白色などの製品があった。 |

↑ Scotch 271・米国内版

↑ SONY LOW-NOISE

|

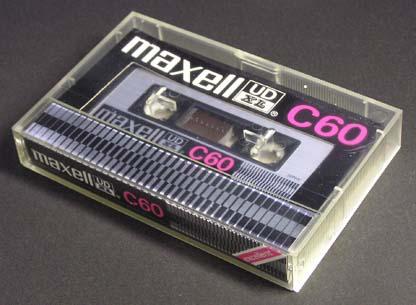

1974年に発売されたmaxell「UD-XL」ではベース部分にも透明素材を使い、ベース側をフタとして扱うという表裏逆転の画期的なデザイン手法を採った。(これを見たとき、元々ベースの方がフタだったのでは?・・と思ったりもした(笑)。) これにより、ベースの側からも内部のラベルやカセット本体が視認できるようになった。 |

↑ maxell UD-XL

画像の表面がベース側で、こちらを表面側として扱っている。

内部のインデックスはハブストッパーを避けてカセットのラベルも見えるように四角く切り取られている。

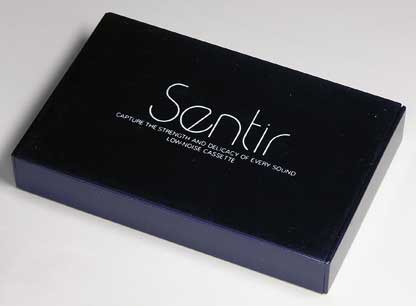

| また、それとは逆に、フタの部分を透明ではなくベースと同じ素材としたものもあった。 |

↑ CBS/SONY Sentir

|

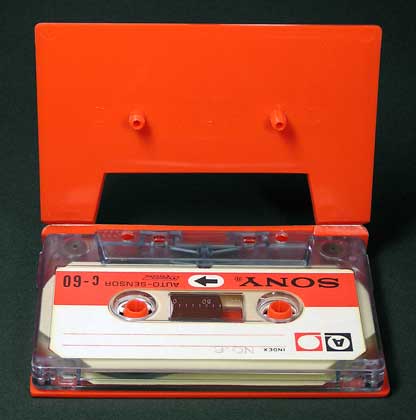

以上、カセットのケースとして主流だったフィリップス型について紹介してきたが、その他にもカセットのプラケースには様々な形のものが存在した。 まずは、SONYの初期のプラケース入り製品「K」を紹介しよう。 |

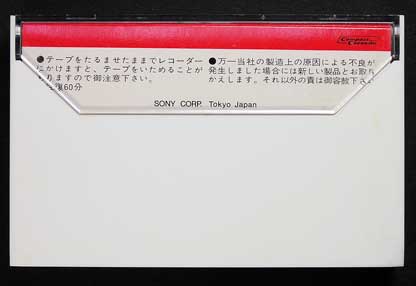

↑ SONY K

|

実にコンパクト、かつ、扱いやすく洗練されたデザインのケースである。 「K」では、C-30が黄、C-60が赤など、録音時間別に決まった色のケースで販売されていたが、別途ケース単体での販売も行われていた。 続いて、以下に1970年前後の日本製カセットで見られたプラケースのバリエーションを紹介する。 いずれもフタの部分は片開き式で、開けた時にカセット本体がベース部分に残るスタイルである。 |

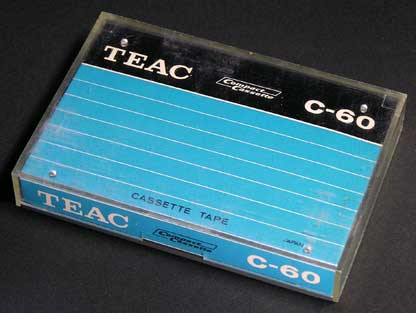

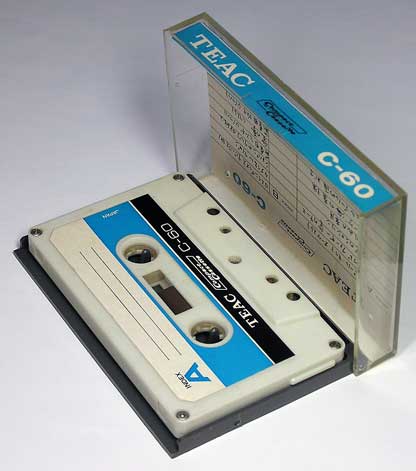

↑ TEAC C-60

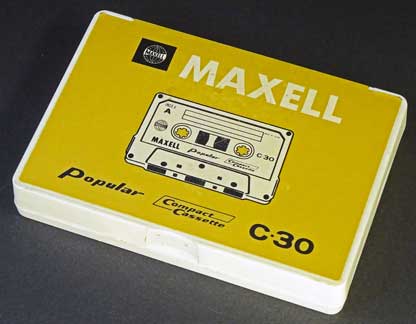

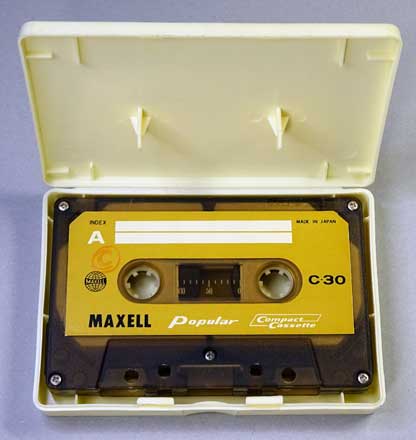

↑ MAXELL Popular

↑ TOSHIBA T

|

また、カセットのケースとしては異色だが、フタが本体と一体ではないタイプもあった。 |

↑ HITACHI(日立) E

|

開閉はふたの着脱で行う形式である。館長はこれを「菓子箱型」と呼んでいる。 容器としてはごく普通の形状のものだが、横にした際にフタや中身が脱落する可能性があり、開けた際にフタをどこかに置くか持っている必要もあるためか、持ち歩きが基本のカセットのケースとしてはあまり採用されていない形状である。 以上は日本製のカセットだが、続いて海外メーカーのものを紹介する。 |

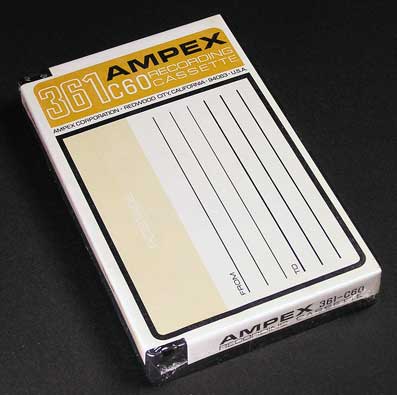

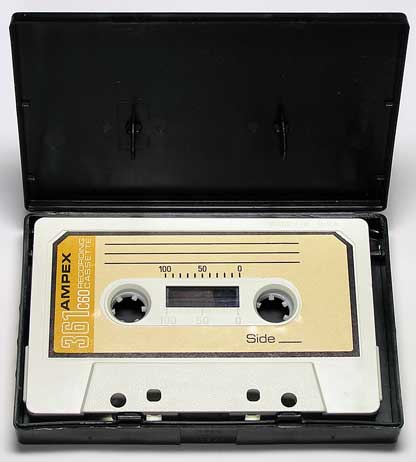

↑ AMPEX 361

|

アメリカの一大メーカー「AMPEX」の初期のカセット「361」である。 簡素な片開き式の至極真っ当な形をしたケースである。 簡素という点では、さらに簡素な開閉部分の無い単純な差し込み式のケースもあった。 |

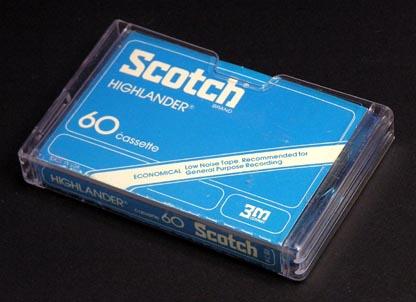

↑ Scotch(3M) HIGHLANDER

|

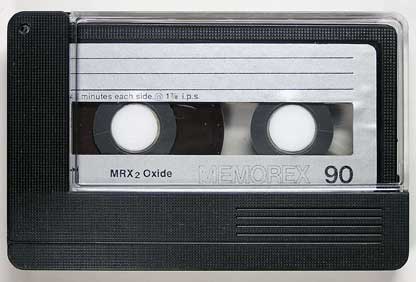

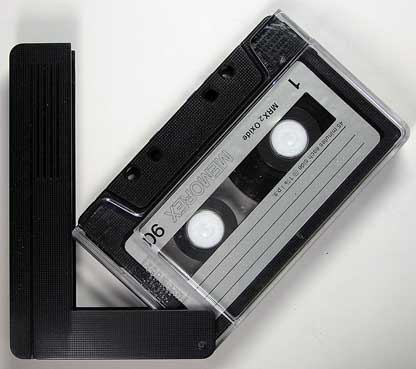

こちらもアメリカの大メーカーである「3M」社の製品で、単純な容器かと思いきや、透明な本体の側面内側には爪があり、入れたカセットが自然に抜けないようロックをかける工夫がされている。 また、同じアメリカの「MEMOREX」社のカセットは独特で非常にスタイリッシュなケースに入っている。 |

↑ MEMOREX MRX2

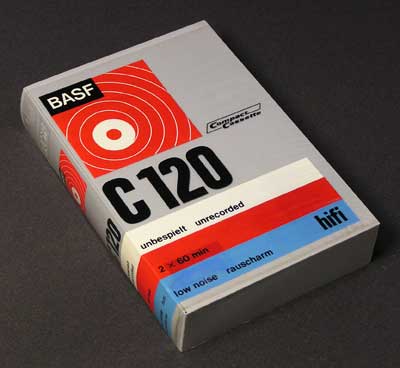

| さて、次に紹介するのは、ヨーロッパを代表する磁気テープメーカーだった、ドイツ(当時の西ドイツ)「BASF」社の初期のカセットテープのプラケースである。 |

↑ BASF low noise hifi

|

この如何にもドイツらしい頑丈なケースは、同社のオープンリールのケースの形をそのままカセット用にアレンジしたもののようだ。 BASFのカセットも1970年代に入るとほとんどがフィリップスタイプのものになったが、70年代後半には新たに「C-BOX」入りの製品が登場する。 |

↑ BASF Super LH-I(C-BOX入り)

|

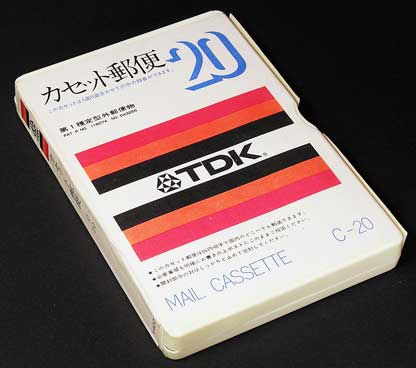

手前の赤い部分の右端を押すと、バネの力でカセットを載せたトレーが飛び出してくる仕組みになっている。 ケースの上下には溝があり、複数のボックスを積み重ねた際に嵌め込んで一体化することができる。 カーステレオ用のテープを車内でストックしておく、といった用途を想定していたようである。 最後に、TDKの「カセット郵便」を紹介する。 紙箱編では、郵便でそのまま送ることができる日立の輸出用製品を紹介したが、こちらはTDK製の日本国内用の製品である。 |

↑ TDK カセット郵便20

|

カセットのプラケースのバラエティと言うより、郵送用の特別ケース入りのカセットと言うべきかもしれない。 宛名書きスペース確保のためか、カセット本体よりかなり大型のケースとなっている。 携帯電話の普及より遙か以前の70年代には、カセットにこのような需要もあったということがあらためて思い起こされる。 1960年代に登場したカセットテープのケースは、当初紙箱が主流でプラケース入りは高価であったが、その後、量産化により価格が下がったことやラジカセなどの普及に伴って持ち歩きに耐えるケースへのニーズが高まったことで、次第にプラケースが主流となっていった。 そして、70年代中頃以降になるとエコノミータイプの製品も含めてほとんどがプラケース入りとなった。 プラケースはカセットを埃や衝撃から守り、カセットの長寿命化に貢献したと思う。 数十年前のカセットが、今でも驚くような高音質で聞くことができるのも、プラケースのおかげかもしれない。 |

このページのTOPへ