カーステ用ミュージックテープが自作できる!

録音機能付8トラック・ステレオ・テープデッキ

○はじめに

|

今回取り上げたのは、コンパクトカセット用のデッキではなく、8トラックカートリッジ用のデッキである。 カセットの博物館ではあるが、8トラックカートリッジテープ(以下「8トラ」)まで守備範囲を広げて展示している関係上、こちらのコーナーでもついに8トラ用デッキの登場である。 ところで、8トラは 「8トラックテープ展示館」で解説しているように、カーステレオ用としてミュージックテープの再生をメインに開発されたカートリッジ式のテープで、デッキ(プレーヤー)に押し込むだけで再生がスタートし、ボタンを押すだけで好みのプログラムを選択できるなど、車を運転しながらでも容易に扱えることが特徴である。 また、カートリッジの中ではテープがエンドレスループで巻かれているため、BGMとして延々と連続再生することも可能である。 しかし、このテープに録音しようとする場合は、再生には簡単・便利な仕組みが逆に障害となってしまう。 テープを簡単にスタートさせるためにピンチローラーがデッキではなくカートリッジの方に付いているので、カートリッジのがたつきにより走行が不安定になりやすく、また、プログラム選択のためにヘッドを動かす機構がヘッドタッチやトラッカビリティを不安定にさせる原因となる。それに、そもそもエンドレステープへの録音は、うっかりしていると一周して前の録音が上書きされかねず、使いづらい(笑)。 このように、8トラにハイファイ録音するというのはかなりハードルが高い作業となるため、8トラはコンパクトカセットのように音声記録(録音再生)の目的で使われることはまれで、カーステレオやBGM用として市販のミュージックテープを再生するだけという使われ方がほとんどだった。(後にはカラオケ演奏用テープとして隆盛を極めた。) よって、市販の8トラ用機器はほとんどが再生専用のプレーヤーで、録音ができるデッキはごく一部の機種だけであった。 ちなみに、市販の8トラミュージックテープの製造方法は、カートリッジに入ったテープに録音するのではなく、業務用のテープコピー機を使って先にテープに録音してから、それをカートリッジに装填して仕上げる。このため、カートリッジの構造に影響されることなく高音質のテープをつくることができる。 今回紹介する「TC-8000」は、8トラに録音が可能な本格的テープデッキである。 |

○このデッキの特徴

|

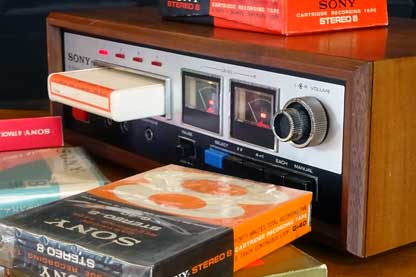

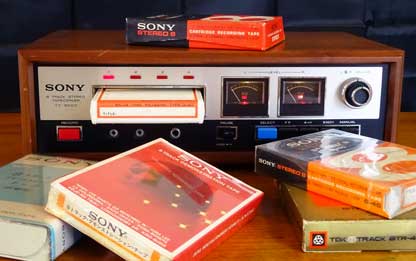

では、いよいよ「TC-8000」の紹介に移ろう。 既に書いたとおり、このデッキの最大の特徴は何と言っても「8トラに録音ができる」ことに尽きる。 本製品の当時のパンフレットに書かれたキャッチコピーも「カーステレオのプログラムをあなたの手でつくりましょう」となっている。 カセットやオープンリールなど他のテープメディアでは当たり前の「録音できる」ということが、8トラでは「特徴」になってしまうのである。 ここでは、初めての8トラデッキの紹介なので、カセットとは異なる8トラそのものの特徴についても併せて解説する。 まず、前面パネル面を見て頂きたい。 |

* パネル面 *

|

パネルの右上部分には、デッキらしく左右2つのVUメーターとボリュームがある。 パネル左下には「RECORD」と書かれた赤い大きな録音ボタンがあり、その大きさと存在感は、このデッキが録音もできる機械であることをアピールしているかのようである。 |

* パネルの左側部分 *

|

そして、パネル左側の中央部分にはテープの差し込みスロットがある。 使用時はここにカートリッジを押し込むのだが、まるで郵便ポストの投入口のようで、一般的なカセットデッキとはちょっと雰囲気が違う。 差し込んだテープは、全てが機械の中に入るのではなく、1/3ほどは外に飛び出している。 |

* テープを差し込んだ状態(再生中) *

|

スロットの上には1~4の番号が付いた4つの赤いインジケーターが並んでいる。 8トラは、テープ上に8つある録音トラックのうちの2つを使って1つのプログラム(ステレオ音楽)が録音されるので、全体として4つのプログラムが収録できるようになっている。 このインジケーターは再生(録音)中のプログラム番号を表示するもので、例えて言うなら、4車線道路のどのレーンを走っているかを示すインジケーターである。 パネルの右下には操作ボタンが並んでいる。 「PAUSE」や「FF」(早送り)と表示されているボタンがある。 しかし、「PLAY」や「STOP」のボタンが見当たらない! この機械は「デッキ」のはずなのだが、その基本操作のためのボタンがない。 |

* パネルの右側部分 *

|

さらに、何と、このデッキには電源ボタンもない!!・・もはや、電気製品なら必ずあるはずのものまでないのだ(笑)。 このデッキが動作する仕組みは、カートリッジを押し込むことによってカートリッジ内のピンチローラーがデッキ内部の回転しているキャプスタンに押し付けられ、両者に挟まれたテープが走行するようになっている。 そして、カートリッジが押し込まれた状態では、常にテープは走行していなければならない。というのは、この状態でテープが「STOP」すると、ピンチローラーがキャプスタンに押し付けられたままで停止してしまうので、ゴム製のピンチローラーが変形するおそれがあるからである。 そのため、走行をストップさせたい場合には「STOP」ではなく、「イジェクト」させてカートリッジそのものをリリースしてピンチローラーをキャプスタンから離す必要がある。 「電源ボタン」が無いのも同様の理由で、キャプスタンとピンチローラーを密着させたままで電源がOFFにならないよう、カートリッジの抜き差しに連動する内部のスイッチで電源をON、OFFさせる仕組みにしてある。 また、カートリッジを押し込むことによりテープの走行が始まるので「PLAY」ボタンも必要ない。 要するに、 「PLAY」(送り) = カートリッジの押し込み 「STOP」 = 「EJECT」 電源 = 自動(カートリッジの出し入れに連動) ということになるので、それぞれのボタンがないのである。 これらのボタンがないのは本製品に限ったことではなく、一般的な8トラ用のデッキやプレーヤーのほとんどが同様で、それが8トラ機器の操作を簡便なものにしている要素ともなっている。 並んでいる操作ボタンの一番左には、「SELECT」と表示された青いプッシュボタンがある。カセットデッキでは見かけないボタンである。 これは、先に説明したプログラムを選択するもので、ボタンを押すごとに「1→2→3→4→1→」とプログラムが変わる。 何番のプログラムを再生しているのかについては、先ほど説明したインジケーターが光って表示する。 なお、このボタンを押さなくても、録再中にテープの接続点に来るとその部分に貼られたセンシングホイルを機械が関知して自動的に次のプログラムに移るようになっている。 プログラム変更の具体的な仕組みとしては、内部のヘッドがテープの進行方向に対して直角に少しずつ動いてトレースするトラックを変更するようになっている。 ヘッドを動かす機構はかなり精巧にできてはいるものの、固定ヘッドに比べるとどうしてもヘッドタッチやアジマスが不安定になりがちなため、先述のように8トラでの高音質録音を難しくしている理由の一つとなっている。 その右には「FF」と書いたボタンがある。 これは「早送り」ボタンなのだが、カセットデッキのようにテープを高速で早送りするのではなく、テープを再生状態にしたまま速度を早く(2倍速程度)するだけなので、「FF」というより「CUE」に近いものである。ボタンのロックができないところも「CUE」に似ている。 ちなみに、8トラテープはエンドレステープで片方向しか進めない構造のため、巻き戻しはできない。 再生を続ければそのうち元の位置に戻るので、巻き戻しをしたい場合は、再生状態のまま当該箇所が来るまでじっと待つか、「FF」を押し続けるしかない(笑)。 「FF」の右には3種類の「EJECT」ボタンが並んでいる。 先に述べたように、8トラの場合「EJECT」は「STOP」に相当するボタンである。 |

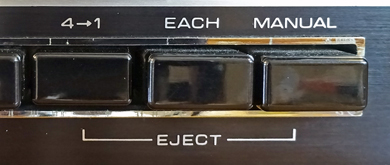

* 「EJECT」の3つのボタン *

|

3つのうち、最も左にある「4→1」のボタンは「4番目のプログラムから1番目へ戻る」時にイジェクトする、つまり、4番目が終わった時に自動ストップさせたい場合に予め押しておくボタンである。 その右の「EACH」は、再生(録音)しているプログラムの終了時にイジェクトさせる場合に押しておくもので、「MANUAL」は、押すと直ちにイジェクトされるボタンである。 なお、「4→1」及び「EACH」のどちらも押されていない状態で再生又は録音を始めると、「MANUAL」ボタンを押さない限り延々と再生や録音を続けることになる。 さて、パネル面の説明が長くなったが、本製品全体を見てみると、かなりコンパクトにできている。 8トラより小さいテープを使うカセットデッキと比較しても小さいくらいである。 |

右のカセットデッキは、ほぼ同時期のSONY「TC-6150SD」。

幅も奥行きも本製品の方が小さい。

左のように、テープ自体はカセットに較べ8トラはかなり大きい。

|

コンパクトではあるが、全体が木枠の中に入っているので、ゴージャスな存在感がある。 木目調は当時のステレオセットの主流だったが、金属パネルの周りが木枠というのは、今見ても高級感があるものである。 |

本製品は木枠の中に入っており、なかなかゴージャス。

○操作性

|

先述したように、本製品に電源スイッチはない。 電源を入れるためには8トラのカートリッジを差し込まないといけないのだが、スイッチオンと同時にテープもスタートしてしまう。 再生ならそれで良いとしても、録音となるとテープをスタートさせる前に録音レベルを合わせたり、テープの頭出しや録音トラックのチョイスなどの事前準備が必要なので、テープがスタートしてしまっては具合が悪い。 では、どのようにすればよいのか? 順を追って操作していくことにしよう。 カートリッジを差し込んで電源がONになってもテープがスタートしないようにするには、「PAUSE」ボタンを使う。 |

* 「PAUSE」ボタン *

|

この「PAUSE」ボタンは、押し込みながら左にスライドさせるとロックするようになっているので、カートリッジを差し込む前に「PAUSE」をロック状態にしておく。 |

* 「PAUSE」をロックした状態 *

|

この状態で8トラカートリッジをテープの挿入口に押し込めば、電源がONになってもテープは動かずに「PAUSE」の状態になる。 録音の準備をする場合は録音ポーズの状態にする必要があるので、その場合はパネル左下にある「RECORD」の赤いボタンを押しながらテープを押し込む。 なお、「RECORD」ボタンはテープを差し込んだ後では押せない仕組みになっている。誤操作防止のためだろう。 「RECORD」ボタンは中のスプリングが強いためか押し込むのは結構な力が必要である。 テープを押し込むのも力が必要なので、両方押すとデッキが動いてしまう(笑)。 よって、録音ポーズにする際は、左手の親指で「RECORD」ボタンを押しながら、他の指でデッキ本体が動かないように押さえるというワザを使う必要がある(笑)。 録音ポーズの状態になると、左右のレベルメーターの照明が赤く点灯する。 メーター内のインジケーターだけが赤くなるのではなく、メーター照明自体が赤色なので、分かりやすいが若干異様な雰囲気である。 |

* 録音状態のメーター照明 *

|

ちなみに、本製品のメーター照明は、電源がONになっても再生状態では何も点灯しない。勿論、メーター自体は再生時でも動作するのだが、周囲が暗いとメーターの表示は全く分からない(笑)。 メーターの目的は録音レベルをチェックするためのもの、という考えなのかも知れないが、「電源ON=メーター照明点灯」という一般的なデッキの仕様とは違うため、照明ランプが切れているような違和感がある。 それにしても、赤の照明というのは、「録音中」という感じは良く伝わるのだが、針の表示がちょっと見づらい(笑)。 余談だが、当博物館所蔵の画像のデッキは、電源ONに連動して電球色のLEDがメーターを照らすように改造してあるので、再生中も違和感がない(笑)。 |

* 改造で加えたLEDのメーター照明 *

|

話を戻そう。 録音ポーズの状態にしたところで、録音レベル調整を行う。 録音レベルは、メーターの左にあるボリュームで調整する。 |

* ボリュームつまみ *

|

ボリュームのつまみは、内側のR-ch用と外側のL-ch用の部分が一緒に動くので、バランスを調整する場合は、どちらかを抑えながら調整する必要がある。 なお、このボリュームは、再生時には再生音量のボリュームになる。 レベル調整が終わったら、いよいよ録音開始だが、その前にテープの録音開始位置とどのプログラム番号に録音するのかを確認する。 新品のテープを使う場合は必要ないが、録音済みテープに再録音する場合など、テープの現在地がプログラム開始位置からズレているために頭出しが必要となる場合は、録音操作に入る前に、「EACH」ボタンをを押した状態での再生を行う。テープがプログラム開始位置に来ると自動的にイジェクトされ、頭出しができる。 プログラム番号を変える必要がある場合は、先述の「SELECT」ボタンを使う。プログラムの変更はポーズの状態でも可能である。 また、1つのプログラムだけに録音するのか、複数のプログラムにまたがって録音するのかによって、テープの自動停止位置を「EJECT」ボタンで予め選んでおく。 ・ 特定のプログラム番号のトラックだけに録音する場合 → 「EACH」ボタンを押し込む ・ 複数のプログラム番号にまたがって録音する場合 → 「4→1」ボタンを押し込む ちなみに、どちらのボタンも押さない状態で録音すると、「MANUAL」を押してイジェクトしない限り、延々と上書き録音し続けることになるので注意が必要である(笑)。 録音レベル調整が終わったところで、いよいよ録音を開始する。 「PAUSE」ボタンを解除すると録音が始まる。 録音が終わったら、「EJECT」の「MANUAL」を押してカートリッジをリリースする。 イジェクトとはいってもカートリッジ全体が飛び出してくるわけではなく、元々1/3ほど外に出ているカートリッジがさらに2㎝ほど手前に出てくるだけなのだが、「バンッ」という音とともに勢いよく出てくるのでちょっとびっくりする。(笑) 以上で録音完了である。 録音したテープを再生する場合は、もう一度カートリッジを押し込むだけである。 実に簡単である。 ところで、市販の8トラミュージックテープは、各プログラムごとに内容が完結して収められているものが多い。 このやり方は美しいのだが、真似をしようとすると、制限時間内に楽曲を収めなければならないことは勿論、無音時間をできるだけ減らすことも考えながら曲の演奏時間を組み合わせて録音しなければならず、かなり面倒くさい作業になる。 しかし、8トラは、A面、B面という区別がなく、プログラムも自動的に切り替わっていくため、シームレスでの連続録音が可能である。 これを利用して、全プログラムを通しで録音してしまった方がはるかに楽で、無駄な無音部分も少なくなる。 プログラムの切り替え部分では音が途切れるものの、ほんの瞬間であり、さほど気にはならない。自分で聴くために使うテープなら、なおさらこの方法で十分である。 |

○音質

|

どこか、懐かしい音である。 ほとんど半世紀前の8トラの機械なので当然かも知れないが、そう言えば70年代初め頃のテープステレオの音ってこういう感じだったねー、と思い起こされる音である。 はっきり言って、ナローレンジで、歪みやワウフラも感じられる音なのだが、何とも云えない、甘いというか、柔らかいというか、ムーディーで妖艶な音色である(笑) テープのスピードがカセットの倍ということが効いているのかも知れないが、カセットとは一味違う落ち着いた雰囲気の音でもある。 試しに、昭和40年代の歌謡曲を録音してみたら、これがまた、何ともベストマッチングな音色である(笑)。 夜に聴くとさらに良い! 原音追求もいいが、こういうオーディオも心が癒やされて良いと思う。 |

○まとめ

|

8トラは、主にカーステレオ用として、簡単な操作で再生できるメディアとして誕生した。 後にはその特長を活かしてカラオケ用としても多用されたが、残念ながら本格的なオーディオ用途としての認知には今一歩及ばずに終わった感がある。 本製品は、8トラデッキとしては高級な録音もできる機種ではあるが、テープレコーダーというよりは、カーステレオ用のテープを自作するための道具、というイメージである。 それでも、音楽を楽しむためのアイテムとして、過去にはこういう録音機もあったということを記憶にとどめておきたい製品である。 |

○機 能

|

・録音機能 ・オートシャットオフ機能付き背面コンセント ・マニュアル録音 ・テープ逆挿入防止機構 ・ヘッドホンジャック ・マイク入力(ステレオ) ・一時停止、早送りボタン |

* リアパネル *

(左側の電源コンセントは本体に連動したシャットオフ機能付き)

○スペック

|

・テープ速度:9.5㎝/s ・トランジスタ:11石 ・ダイオード:11コ ・周波数特性:30~13,000Hz ・ワウフラッター:0.17%(WRMS) ・録音バイアス:85kHz ・総合SN比:45dB ・総合歪率:3% ・寸法:363(W)×120(H)×222(D)mm ・重量:4.8㎏ ・価格:34,800円 |

このページのTOPへ