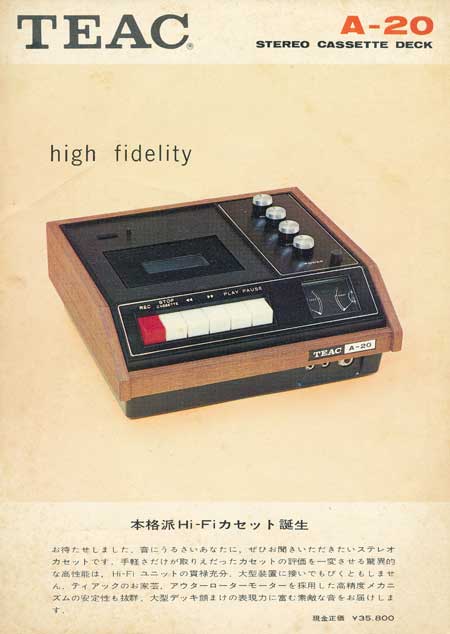

TEACカセットデッキの第1号

JAPANデッキ躍進の礎となる本格デッキ!

○このデッキの特徴

|

タイトルにもあるように、本製品はTEAC初のステレオカセットデッキである。 TEACは当時既にオープンリールのテープデッキのメーカーとしての地位を確立していたが、カセットという新たなテープメディアにもいち早く対応した。 カセットは録音再生が手軽にできる反面、本格的なハイファイ録音には不向きだと思われていた。 さらに、「デッキ」となると、ステレオセットのパーツとして音楽の録音・再生を主目的として使われることが前提となるので、当然それに見合った性能でなくてはならない。 本製品を開発するにあたり、単にカセットの音をステレオ化するのではなく、「テープデッキ」の専門メーカーとしてオープンリールと肩を並べるような「デッキ」を目指したことが当時のチラシからうかがえる。 |

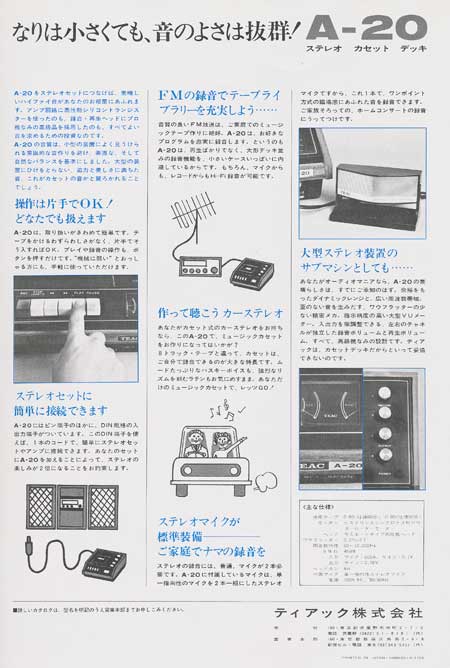

* 当時のチラシ広告 *

|

当時のカタログに記載されている本製品の主な特徴は、 新設計のアウターローター・モーター: カセット用に新しく開発した小型高能率の4極ヒステリシスシンクロナスアウターローターモーターを採用。 高性能ヘッド: パーマロイで完全にシールドされたラミネートタイプヘッド 素直な音質: 従来のカセットに見られる意識的な音作りを排し、大型のTEACテープデッキと同じく素直な、そして自然な音を基準にしました。 オールシリコントランジスター録音再生アンプ: 低雑音2SC369を初段に採用し、出力段には特殊多層巻トランスの開発によって20dBのNFBを掛けることに成功しました。 大型VUメーター: 専用ブーストアンプを使用 モニター回路付: 録音中にソースモニターができる高級回路です。 バイアス発振回路: Pc15Wのシリコントランジスターを使った安定度の高い余裕のある構成。ポットコアを採用し、リッツ線を巻いた発振トランス。 ・・等々で、初のカセットデッキとしてかなり力を入れて開発されたことがうかがえる。(音質についての記述はかなり挑戦的ではある(笑)) ところで、既にお気付きの方もいらっしゃると思うが、この製品は、世界初のカセットステレオ録再機であるPHILIPSの「EL3312」(以下「EL」と略す。)に一部が似ている。 パッと見た感じでは、全体の形やメーターの大きさなどが大きく違っているため、あまり似ているという感じはしないのだが、並べてみると、カセットリッド、カウンター、ボリューム類、操作ボタンの位置関係など、かなり似通っている部分があり、特に、赤と白の操作ボタンの形や配列はかなり近いイメージとなっている。 |

* 「A-20」(左)と「EL3312A」(右) *

|

まあ、「カセット」という未知の世界へ突入するにあたって、TEACとしては当時の最高級機種であった「EL」を徹底的に研究したのであろう。 そして、この「お手本」の良いところは取り入れ、デッキとして変えるべきところは変え、独自性も出す・・・結果として部分的に似ているところはあるが、本製品のようになった・・ということではなかろうか。 では、細部を見ていくことにしよう。 このデッキの構成を大まかに言うと、左半分がトランスポート系、右半分がアンプ系のコントロール部となっている。 |

* 本製品「A-20」のトップパネル *

|

「EL」と比較するようになってしまうが、左半分にあるトランスポート部分は特に共通点が多い、と言うか、イメージ的にはかなり近い(笑)。 操作ボタンの色や形まで似ているので余計に近いイメージとなってしまうのだが、よく見るとちょっと違うことに気がつく。 本製品のボタンはやや小ぶりで、また、「STOP」と「CASSETTE」(=EJECT)のボタンが兼用されているため、操作ボタンの数が「EL」より1つ少なく、全体にコンパクトになっている。 |

* 「A-20」(上)と「EL」(下)の操作ボタン *

|

また、右半分のアンプ系の方を見てみると、「EL」と同じように縦に4つのボリュームが並んでいるところは同じなのだが、実は、それぞれの役割が「EL」とかなり異なっている。 |

* 「A-20」(左)と「EL」(右)のボリューム *

|

本製品のボリュームは上から、録音レベル調整の左用及び右用、出力レベル調整の左用及び右用と、デッキとしては順当なものである。 一方、「EL」の方は上から、「録音レベル(左右兼用)」「左右バランス(接続スピーカー用)」「トーンコントロール(同)」「電源スイッチ兼再生ボリューム(同)」と再生時に使用するアンプ系の調整がメインとなっており「テレコ」的な色彩が強い。 なお、本製品の方は電源スイッチが単独になっており、右出力ボリュームの右下にその押ボタンがある。 ボリューム類の手前側、斜めになったパネルの右端にレベルメーターがある。 左右のメーターが1つのケースに収められた一体型ではあるが、デッキらしいかなり大型のものが使われており、大変見やすいメーターである。 そして、このレベルメーターこそ「EL」と最も異なっている点であろう。 「EL」のメーターは小さく左右兼用(左右を合わせた全体レベルが表示されるもの)である。そのため、細かいレベル調整は困難で、左右のバランスもメーターでは分からない。(もっとも、ボリューム自体が左右連動でバランス調整不可である(笑)。) |

* 「A-20」(左)と「EL」(右)のレベルメーター *

|

このレベルメーターの違いは、それぞれの製品のコンセプトの違いを表しているように思う。つまり、・・・ 「EL」: カセットというメディアで気軽に音楽を楽しむためのもの、だから、メーターはオーバーレベル録音にならない程度のチェックができればよく、仰々しいものは不要。後は機械にお任せ。 本製品: カセットという取り扱いの簡単なメディアの利点を生かしつつ、本格的なハイファイ録音再生を目指すツールでもある「デッキ」としてユーザー自身でベストな調整が可能なようにした。 ・・・ではないだろうか。 これら両製品のコンセプトの違いは、その後の“マニア指向”でマニュアル調整主体の日本製デッキとB&Oに代表されるような“リスニング重視”のできるだけ機械にお任せ型の欧州製デッキに受け継がれていったように思う。 メーターだけではなく、入出力端子の形状も本製品と「EL」は全く異なっている。 本製品のLINEの入出力は、当時のオープンリールデッキと同様に「RCA」タイプの端子と、ケーブル1本でつなぐことができる「DIN」端子の2種類が付いている。ヘッドホンやマイクの端子は現在でも使われている通常のジャックである。(マイクはミニタイプモノ×2、ヘッドホンは標準ステレオジャック) ちなみに、「EL」の方はすべてドイツDIN規格仕様の端子が使われている。 まあ、端子の形状の違いはコンセプトと言うより、地域性の違いだろう。(日本のデッキはアメリカ指向。) |

* 「A-20」(左)と「EL」(右)のリアパネル *

* フロント下部にあるマイクとヘッドホンのジャック *

|

製品の外形に関しても本製品と「EL」とでは異なっている。 上から見ると、「EL」が横長の長方形であるのに対し、本製品は正方形に近い。 完全な箱形ではなく、正面の操作ボタンやメーター取り付け部分は斜めにカットされ、操作性、視認性を高めてある。この辺のしつらえも「EL」とは違う。 横幅が小さいためパネル面の部品の密度が高く見え、また、メーターが大型なので、見た目にも「EL」よりマニア指向な印象になっている。 「EL」とのコンセプトの違いが全体的な外見の違いに現れているようである。 |

|

|

|

一言で言うと「操作が簡単なデッキ」である。 調整や設定が必要なのは、入出力のボリューム調整だけである(笑)。 では、一通り順を追って操作していこう。 まず電源だが、スイッチは出力ボリュームの右下にある黒いボタンである。 電源を入れるとメーター上部の照明が点灯する。 カセットリッドを開けるには、操作ボタンの「STOP」と兼用の「CASSETTE」を押す。 これは要するにストップボタンと兼用のイジェクトボタンなのだが、カセット初期には「EJECT」という名称は普及しておらず、この機能のボタンには各社で様々な名前が使われていた。 ボタンを押すと「ガシャッ」とドアが開く。ドアにはカセットを挿入するスリットがあり、このスリットにカセットを滑り込ませる。カセットを奥まで押し込むと「カチッ」と音がしてカセットがホールドされるので、その状態でドアを閉める。 |

* カセットリッドを開けた状態 *

* スリットにカセットを押し込んだ状態 *

|

このローディング方法は「EL」とほぼ同じである。 それにしても、これだけでテープのローディングが完了するというのは、オープンリールしか扱ったことのない当時のテープファンにとっては驚きだったであろう。(あまりの簡単さに、物足りなさを通り越して不安を覚えたかも知れない(笑)) 1970年代以降のデッキであれば、ここでテープセレクタを設定するところだろうが、当然ながらこのデッキにはそんなものはない。クロムテープはおろか、LHテープすらない時代のデッキなのである(笑)。 ということで、録音のためのレベル調整に移ろう。 「REC」と表示された赤い録音ボタンを押す。録音ボタンは単独でロックできるようになっていて、レベルメーターが入力レベルの表示を始める。 この状態でのソースモニターはヘッドホンでのみ可能である。 これは「PLAY」ボタンが押されていないとライン出力がされない仕組みになっているためで、ラインで接続したアンプ等でモニターしながらレベル調整をするためには、予め右端の「PAUSE」ボタンを押し込んでロックさせ、それから「REC」と「PLAY」を同時押しして録音ポーズの状態にする必要がある。 ところで、各操作ボタンはやや固めである。ロックを掛けるために最後はぐっと力を入れて押し込む必要がある。 まあ、初期のカセットテレコはどれも似たようなもので、確実に動作するようにメカ操作用のバネを強くしていたためだろう。 ある程度の力は必要だが、各ボタンの中央には丸いくぼみがあるので、指掛かりがよく押しやすくなっている。 なお、早送りのボタンだけはロックができない仕組みになっているので、早送りをしている間はずっと押し続けていなくてはいけない。 録音レベルの調整は、縦に4つ並んだボリュームの上の2つを使う。一番上が左チャンネル、その下が右チャンネル用である。 レベルメーターは大きいのだが、目盛数字はなく0VU見当の位置から上側が赤く塗ってあるだけである。赤い部分はおそらくオーバーレベルゾーンを示しているのだろう。 メーターが大きいだけあって、針の振れ幅も大きくレベルの視認がしやすい。LR一体型のメーターで左右が相対しているのも分かりやすい。レスポンスもなかなか良いメーターである。 レベル調整が終わったところで、「PAUSE」ボタンを再度押してロックを外す。 テープが回転し、録音が始まる。 カセットリッド内に照明は無いが、比較的大きな窓が開いているのでテープの残量や回転の様子は確認しやすい。 録音が終了したら「STOP」ボタンを押してテープを止める。 このボタン、イジェクト兼用なので余り強く押しすぎるとカセットが飛び出してしまうのでは?と思うかも知れないが、心配無用である。 「PLAY」や巻き戻し状態で「STOP」を強く押してもボタンは途中で止まってイジェクトの動作をしないようになっている。なかなかよくできている(笑)。 カセット取り出すには、メカが止まった状態で「STOP/CASSETTE」ボタンを押す。 「バシッ」とリッドが開き、バネの勢いでカセットが少し前に出てくるので、両端をつまんで取り出す。ほどよい位置にカセットが出てくるので取り出しやすい。 |

* 「CASSETTE」ボタンを押すと勢いよくドアが開き、カセットがこの状態で止まる *

|

パネル面にある「OUTPUT」ボリュームはライン及びヘッドホンいずれも音量調整ができる。 また、再生時だけではなく録音時のソースモニターの音量も調整できる。勿論、録音レベルそのものやメーターの録音レベル表示には影響しないので、好きな音量でモニターができる。 なお、再生時のレベルメーターの表示は「OUTPUT」ボリュームの大小に応じて変化する。 使い勝手の良いボリュームとメーターである。 |

○音質

|

このデッキの音を初めて聞いたとき、正直驚いた。初のデッキがこんなに良い音だったとは!と。 何となく、70年代の高級ラジカセ程度の音だろうと先入観を持っていたが、見事に裏切られた。(ラジカセには大変失礼だが(笑)) 公称の周波数特性が60〜10kHzなので確かにナローレンジではあるのだが、全般的に誇張感がなく、高域のレベルの下がり方も緩いようで頭打ち感が少ない。 ワウフラや歪みによる雑味も少ない。暖かく、長時間聴いていたくなる心地の良い音がする。 なるほど、この音なら「デッキ」を名乗ってもおかしくない。カセットで本格的に音楽を聴いてみよう、という気にさせる製品である。 なお、当時の論評では「EL」の音の方が上だったようだが、個人的感想ではこちらが上のような気がする(笑)。 |

○まとめ

|

本製品は「EL」をお手本として開発されたという様子はうかがえるが、同じようなものをつくろうとした訳ではなく、目指したのは当時のオープンデッキの音だった。 1970年代以降に世界を席巻したMade in Japanの日本型カセットデッキが目指した方向も、正に本製品と同じ「オープンデッキの音に追いつき追い越せ」だったことを考えると、デッキメーカーが初めて世に送り出した本製品は、JAPANカセットデッキの原点と言えるものだと思う。 |

○機 能

| ・ | 新設計のアウターローター・モーター |

| ・ | キーボード式の操作ボタン |

| ・ | ラミネートタイプの高性能ヘッド |

| ・ | オールシリコントランジスター録音再生アンプ |

| ・ | 大型VUメーター |

| ・ | モニター回路付 |

| ・ | 再生専用ボリューム |

| ・ | DINコネクター |

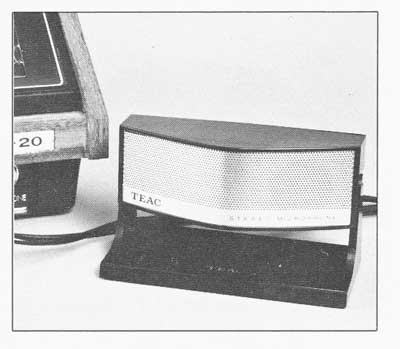

| ・ | マイク入力(単一指向性ステレオマイク付属) |

| ・ | 三桁インデックス(テープ)カウンター |

* 付属のマイク *

* リアパネル *

○スペック

| ・ | ヘッド:録再(パーマロイシールド・ラミネートタイプヘッド)×1、消去×1 |

| ・ | モーター:4極ヒステリシスシンクロナス形アウターローターモーター×1 |

| ・ | 周波数特性:60〜10,000Hz |

| ・ | 録音方式:ACバイアス方式 |

| ・ | SN比:45dB |

| ・ | ワウフラッター:0.2%以下 |

| ・ | 入力:マイク 600Ω -70dB、ライン 120kΩ -20dB |

| ・ | 出力:LINE 50kΩ 0dB、ヘッドホン 6Ω 0.1mV |

| ・ | 消費電力:20W |

| ・ | 寸法:264(W)×243(D)×109(H)mm |

| ・ | 重量:4.5kg |

| ・ | 価格:35,800円 |

| (2019/04/15 初稿では本製品を国産第1号カセットデッキとしていましたが、その後の調査により国産第1号はAIWAの「TP-1009」であることが判明したため、関連する部分の記述を変更しました。) |

このページのTOPへ