カセットの開発メーカーによる

カセットステレオの原器!

○このデッキの特徴

|

本製品は、カセットを開発したオランダの電気製品メーカー「フィリップス」が発売した世界初のステレオカセットレコーダー「EL3312」の改良版(と思われる)モデルである。 |

* PHILIPSの銘板とカセットリッドのSTEREOの文字 *

|

カセットが欧米で本格発売されたのは1964年で、翌1965年には日本でも輸入販売が開始されたが、当初のカセットレコーダーはモノラルのみで、もっぱら会話やラジオの録音に使われることが多かった。 カセットの規格としては、ステレオ録再用の4トラック(片道2トラック×2)の仕様が当初から決められてはいたが、既に普及していたオープンリールテープに較べて、トラック幅やテープスピードが著しく劣るため、ハイファイ録音には不向きと思われていた。 ステレオの場合は音楽を聴くことが主目的になるので、会話やラジオ録音のように単に「音が録れていれば良い」という程度の音質では使い物にはならず、テープの走行精度やアンプの性能などに対して、より高いレベルが要求される。 しかし、カセットが録音機である以上、ステレオ録音へのニーズは高まってくる。そこそこの音質が確保されているのであれば、カセットを使って簡単にレコードをテープに録音したいと思うのは人情である。 また、フィリップスとしても、気軽に好きな音楽が聴けるカセット式のミュージックテープの販売・普及にも力を入れようとしていたようで、その再生のために必要なステレオカセットレコーダーの第一弾として1967年に「EL3312」を発売した。 本製品は型番の末尾に「A」が付いているのでその改良版ではないかと思われるが、外見的にはほとんど変わりはない。 1967年以降には、フィリップスだけではなく、日本国内メーカーからも続々とステレオカセットレコーダーが発売されたが、その中でも、この「EL3312A」は音質で群を抜いていたようだ。 本製品に関する当時の雑誌記事(「ステレオ」誌 1969年11月臨時増刊号)によると、 「ステレオ・カセット・テレコのオリジナルであり、まだこれを凌ぐもののない最高級品である。さすがに、デザインといい、操作性といい、一級品の風格を感じさせる製品である。(中略) さて、音質だが、録音、再生特性はいずれもすばらしく、テレコ泣かせのピアノでも、ソースと聞き分けが難しいほどの再生音を得ることが出来、4トラックも顔負けの堂々たる特性を示す。」 と、大絶賛されている。 本製品はカセットデッキのような外観をしているが、アンプを内蔵しているのでいわゆる「デッキ」ではなく「テープレコーダー」の部類となる。 しかし、スピーカーは内蔵されていないので、外部スピーカーを接続して使うことになる。 なお、デッキのようにアンプに接続しての録再も可能である。 さて、また前置きが長くなったが、詳しく見ていくことにしよう。 全体を見てまず感じるのは、1970年代以降のカセットデッキの大きさを見慣れた感覚からすると、小ぶりだということである。 |

* 上は1970年代初頭のデッキ(Technics RS-279U) *

|

据置型の製品なので無理に小型化する必要はなかったと思うが、どうしても大きくなりがちなオープンリールのテレコに対して、カセットのコンパクトさをアピールする狙いがあったのだろう。 大きさは小さいが、チャチな感じは全く無い。 表面の操作系の配置やボタン類は、ヨーロッパのメーカーらしく洗練されたデザインでまとめられており、本体ベースはプラスチックではあるもののブラックのマット仕上げになっていて、表示部分のシルバーや木枠の茶色との対比がうまく使われ、高級感と存在感のある製品に仕上がっている。 |

* ベースプラスチックの黒、ボタンの赤・白、木枠の茶、金属光沢の銀が効果的にデザインされている。*

|

全体のデザインで最も目立つのは、手前側にピアノ式に並んだ操作キーだろう。 筐体の一部を押ボタン化したようなスマートな形状で、一つ一つが大きく、色も本体の黒色に対して白や赤となっているのでインパクトがある。 |

* 操作ボタン *

|

操作ボタンがスライド式や回転式ではなく、ピアノ式になっているというのも、当時のテープレコーダーとしては高級機である証になっていたと思う。 さらに、本製品は録音ボタンやイジェクトまで同様のピアノ式ボタンの操作となっており、合計7つの操作ボタンが整然と一直線に並んでいる姿は大変高級感がある。 操作ボタンの右には小さなレベルメーターが付いている。 メーターは1つだけで左右の区別はない。内部の針も1本だけである。左右の合計値が表示されるようになっているらしいが、当然ながら左右のバランスの確認はできない。 |

* レベルメーター *

|

もっとも、メーター自体が目盛のない大雑把なものなので、あくまで目安程度に使うということなのだろう。 上面の水平部分には、左側にカセットリッドがある。リッドに記された「STEREO」の文字が誇らしげである(笑)。 |

* カセットリッド部分 *

|

上面右端には4つのボリュームノブが縦一列に並んでいる。 手前から「トーンコントロール(スピーカー接続時)」「電源スイッチ兼再生ボリューム(同)」「左右バランス(同)」「録音レベル」のツマミとなっている。 4つのうち3つが再生用で、録音時に使うものは1つだけというところも再生機能が重視されていたことを表している。 |

* 各種調整ツマミ *

|

本体の背面には接続端子が並んでいる。 いずれも日本ではあまり馴染みのないDIN規格の端子である。 |

* 背面の接続端子 *

|

中央左寄りの2つは「L,R」「8Ω」の表示で分かるようにスピーカー接続用の端子である。マークの形も、そう言われればスピーカーに見える。 |

* スピーカー接続端子 *

|

しかしながら、右にある2つの端子は難しい。入出力の端子なのだが、文字はなく、マークで表示されているだけであるが、そのマークが何を示しているのかがはっきり分からない(笑)。 |

* 入出力端子(右はマイクとラインか?) *

|

本体の裏側(底面)には電源コードの収納スペースがある。 小型の本体内に、敢えてこれだけの大きさのスペースを設けて電源コードを収納できるようにしたということは、本製品は常時据え置きではなく、使わないときはしまっておくというテレコ的な使われ方を想定していたようだ。 |

* 本体底面にある電源コード収納スペース *

|

確かに小さくて軽いので、その都度出し入れしても苦にはならない。スピーカーのセットもワンタッチである。 察するに、本製品は屋内用のスピーカーセパレート型高級ステレオカセットテープレコーダーというコンセプトだったようだ。 |

|

電源スイッチは、右の上面に4つ並んだノブの手前から2つめにある再生ボリュームと兼用になっている。 |

* 電源スイッチ兼用の再生ボリューム *

|

右に回し始めたところで「カチッ」と音がして電源がONになる。さらに回すと音量が上がっていく。逆に左に回しきると、またカチッと音がしてOFFになる。 そう言えば昔のテレビやラジオなどのアナログ家電の電源スイッチはこのタイプが多かった。 電源が入るとカセットリッド内の照明が点灯する。 |

* リッド内(電源ON) *

* リッド内拡大(豆電球が仕込まれている) *

|

この内部照明というのは、カセットの残量を確認し易くするとともに電源がONの状態を示すものでもあるが、それだけではなく、こういう照明が付いていること自体が高級機としてのイメージを演出するものだと思う。 リッドの扉を開けるには「CASSETTE」と表示されているボタンを押す。 これは「EJECT」ボタンのことなのだが、当時は本製品に限らず、このボタンにどういう名前を付けたらよいのか各メーカーの迷いがあったようで「CASSETTE UP」などとしているメーカーもあり、一般的には「カセット取り出しボタン」とか「カセットポップアップボタン」などと呼ばれていたようである。 |

* 「CASSETTE」ボタンを押してフタを開けた状態 *

|

リッドの扉にはカセットを装着するスロットがあり、ここに、テープ面が手前側になるようにカセットを入れる。 |

* 扉のスロットにカセットを差し込んだ状態 *

|

カセットを押し出そうとするバネの力に負けずに奥まで押し込むとホールドされる。 |

* スロットの奥までカセットを押し込んだ状態 *

|

カセットがホールドされた状態で扉を閉めればローディング完了である。 続いて録音の準備に入る。 準備といってもケーブルを接続して録音レベルを調節するだけである。 先述のように接続の端子はDIN規格のものなので、録音ソースと接続するために通常のRCAコネクタへの変換ケーブルを用意した。 |

* DIN/RCA変換ケーブル *

|

しかし、このケーブルをどこにどう繋げば良いのかが分からない。 試行錯誤の結果、DINプラグを本体の一番右のコネクタに接続すると、ケーブルの黄色いRCAプラグが左、黒が右のライン入力につながることが分かった。 |

* 黄色が左、黒が右と判明 *

|

次に録音レベル調整になる。 調整は4つのボリュームの一番奥側のツマミで行う。 |

* 録音レベル調整ツマミ *

|

本来ならばレベルメーターを見ながら調整するのだが、残念ながら本機のレベルメーターは故障しているようで、全く反応しない(笑)。 仕方がないので、ボリュームを9~10時の位置くらいにしておく。ベストな位置にしたい場合は録音と再生を何回か繰り返してチェックする必要があるだろう。 本来なら接続はコード1本でワンタッチだし、レベル合わせも簡単にできるのだろうが、およそ半世紀前のヨーロッパ仕様の機械なので、すんなりと行かないのもやむを得ない(笑)。 さて、録音を開始するには、赤いボタンを押しながら三角の印の送りボタンを押す。 赤いボタンには印も文字も何も表示されていない。色で録音ボタンだということが直感的に分かるからだろう。 |

* 録音ボタンと送りボタン *

|

また、本製品には「PAUSE」ボタンも付いている。 ロックできるので、録音や再生中の一時停止は勿論のこと、録音スタンバイにも使え、タイミング良く録音をスタートさせる必要がある場合に使うと大変便利である。 各操作ボタンは後世のデッキに較べるとやや固く、ちょっと力が要る。 まあ、この時代のものとしては致し方ないところだろう。力は要るがボタンが大きく押しやすいので操作性は良い。 |

* 操作ボタン *

|

録音を終了するには「STOP」と表示されているボタンを押す。 「STOP」ボタンは他のボタンよりやや大きくなっている。 カセットを取り出すには、また「CASSETTE」ボタンを押す。 バシッと扉が開き、勢いでカセットが少し手前に出てくるので取り出しやすくなる。 カセットをホールドする力は絶妙に設定されていて、扉が開く勢いでカセットは少し手前に出てくるが、勢い余ってスロットの外に飛び出してしまうということはない。 |

* カセットがイジェクトされた状態 *

|

ところで、本製品はアンプが内蔵されており、外部スピーカーを接続して音を出せるのだが、スピーカーの接続端子が特殊で入手できなかったため試聴できなかった。 そのためのトーンコントロールなども付いているのだが残念である。そのうちにあらためて試してみたい。 |

|

残念ながら、本機はL-chの録音機能が故障しており、R-chしか録音できない。 右だけの評価になるが、さすがに原音に対しての劣化は否めないものの、その音質はクセのない素直なものである。 再生は両チャンネルともOKなので、ミュージックテープを試聴してみた。 70年代以降のデッキに較べればナローレンジであるが、まとまりの良い落ち着いた音を聴かせる。 テープの走行も安定しており、ワウフラもほとんど感じないレベルで音の濁りも少ない。 これなら確かに音楽鑑賞に充分堪えうる音質である。初期のカセット機器としては飛び抜けた音質だったろうと思わせるクオリティである。 オープンリールに較べて遙かに小さいカセットでこれだけの音が出せるということは、当時としては大きな驚きだったのではないだろうか。 |

○まとめ

|

本製品は、カセットがハイファイステレオ機器の分野へ踏み出し、充分通用することを示した製品であった。 本製品以降、ステレオカセットテレコやデッキが続々と発売されたが、初期には、本製品の性能を超えることが一つの目標であったようだ。 1970年代以降は、デッキやテープの改善が急ピッチで進み、カセットがオープンリールを駆逐していくことになるが、本製品はそのカセットステレオのルーツとして歴史に残る製品であると思う。 |

○機 能

|

・ステレオ録音・再生 ・パワーアンプ内蔵 ・テープカウンター ・トーンコントロール(外部スピーカー用) ・再生ボリューム(同上) ・左右バランス調整(同上) ・ピアノ式キー操作(ロック可) ・レベルメーター ・トランスポート内部照明 ・ポーズボタン ・フロントローディング |

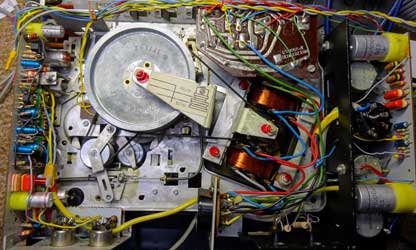

* 内部の基板やメカ *

○スペック

|

・ヘッド:録再×1、消去×1 ・モーター:ACモーター×1 ・録音/消去方式:AC/AC ・SN比:45dB以上 ・周波数特性:60~10,000Hz ・ワウフラッター:0.1%以内 ・スピーカー出力:1.8W×2 ・ライン出力:1V/18kΩ ・消費電力:20W ・寸法:320(W)×210(D)×85(H)mm ・重量:2.9㎏ ・価格:48,000円 |

このページのTOPへ