|

フィデリパック(fidelipac)は、1950年代にアメリカで開発されたカートリッジ式オーディオテープで、ラジオ放送における音楽やCMの送出用に使われたほか、日本では路線バスの車内放送など業務用車載機器のメディアとして使われた。 フィデリパックのカートリッジの大きさは1種類ではなく、NAB(全米放送事業者協会)規格として次の3種類があった。(寸法:W×L×H、単位:㎜) A型 101.6×133.4(最大)×23.8(最大) B型 152.4×177.8( 〃 )×23.8( 〃 ) C型 193.7×215.9( 〃 )×23.8( 〃 ) カートリッジ内では、オープンリールテープと同じ約6.3㎜幅のテープがエンドレスループで1つのハブに巻かれている。 テープの記録トラックは、当初【モノラルプログラム用】+【プレーヤー制御のためのキュー信号用】の2トラック構成であったが、後に【ステレオプログラム用】+【キュー信号用】の3トラック構成で使われた。 テープスピードは19㎝/sが放送用の標準スピードであったが、38㎝/sで使われる場合もあったようだ。 1960年代には、A型のカートリッジを使い、テープを9.5㎝/s・4トラック(ステレオ×2プログラム)としたものが民生用のカーステレオ用途として使用された。(一部、8トラック化された製品もある。) カーステレオ用のフィデリパックは、8トラックカートリッジに対比して「4トラック(カートリッジ)」と呼ばれる。 以下、ここではA型のカートリッジテープについて解説する。 |

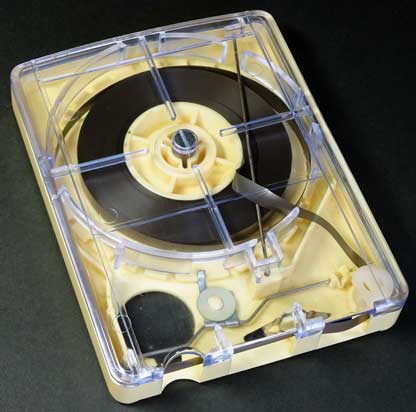

* ↑カートリッジの表面と裏面 *

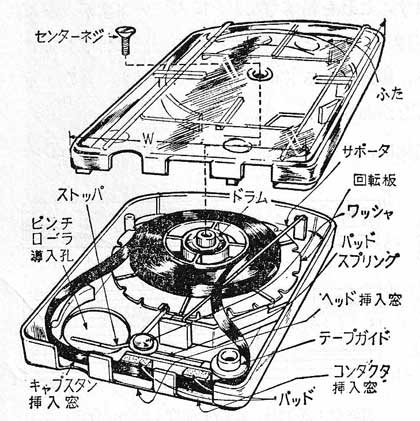

* カートリッジ内部の構造 *

(出典:阿部美春 編著「テープレコーダ」)

|

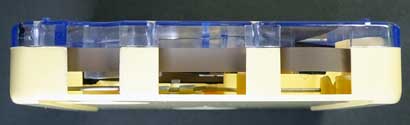

同じエンドレステープ式の8トラックカートリッジとよく似ているが、ピンチローラーは内蔵されておらず、「ピンチローラ導入孔」が8トラックカートリッジのピンチローラーのある位置に開いている。 ローディング方法は8トラックカートリッジと同様で、カートリッジのテープ面をプレーヤー(デッキ)の挿入口に差し込む。 |

* カートリッジのテープ面 *

|

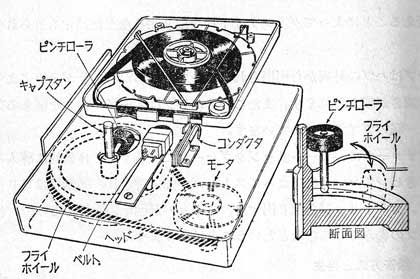

プレーヤー側に装備されたピンチローラーは、カートリッジ装着の邪魔にならないよう横倒しになっているが、カートリッジが押し込まれると「ピンチローラ導入孔」の部分で起き上がり、テープをキャプスタンに押しつける。 |

* プレーヤーのメカニズム *

(出典:阿部美春 編著「テープレコーダ」)

|

ピンチローラーの起き上がる動きにより、カートリッジ内の「ストッパ」が押され、ハブのロックが解除される。 この「ストッパ」は、カートリッジがプレーヤーに装着されていない時に、ハブの回転板をロックしてテープのたるみを防止するものである。 動作中のテープはハブの外周(テープの内側)から引き出され、テープ上にある針金「サポータ」の上を通り、テープガイドに送られ、ヘッド、キャプスタンを経てテープの外周に巻き取られる。 プログラムの切替は8トラックカートリッジとほぼ同様で、エンドレステープの1箇所(テープの繋ぎ目部分)にセンシング用のアルミ箔が貼ってあり、これをデッキのコンダクタで検知し、ヘッドを自動的に上下にずらすことでトレースするトラックを変更させる。 カーステレオ用の4トラックフィデリパックは、ほぼ同じ大きさの8トラックカートリッジ(リア・ジェット式)に較べて収録時間が短いことから次第に衰退していった。 【参考文献】 |

| ・ |

阿部美春 編著「テープレコーダ」(日本放送出版協会 1969.3) |

| ・ | WIKIPEDIA(英語版)「Fidelipac」 |