マリオ・ベリーニによるデザイン

記憶に残るスラント型デッキ!

○このデッキの特徴

|

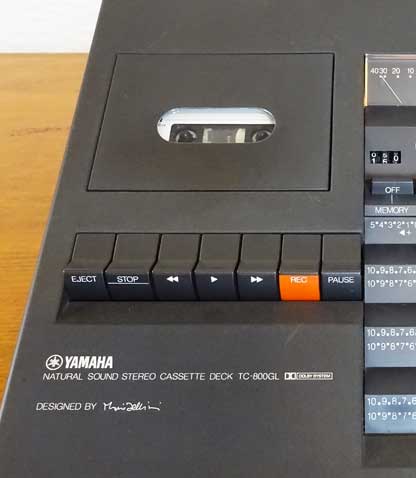

当時オーディオ製品に興味を持っていた人で、このデッキを見たことがない人はいないのではないだろうか。 実物を見たことはないとしても、雑誌記事や宣伝で写真を目にしたことはあるはず・・・。それほど有名なYAMAHAデッキである。 本製品の最大の特徴は、とにかくそのデザインであろう。くさびのような、階段のような・・・カセットデッキとしては他に類を見ないような形をしている。しかも、一度見たら必ず記憶に残るほどのインパクトがある。 このデザインを手がけたのは、イタリアの建築家・デザイナーであるマリオ・ベリーニ氏である。よって、当時のヤマハはこのデッキの形を「ベリーニ・アングル」と呼んでいた。 |

* ベリーニ・アングル *

|

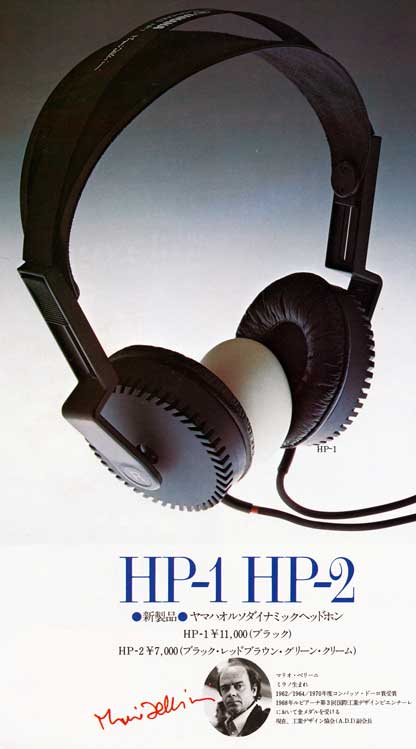

彼がデザインしたヤマハ製品は、本製品の他にも「HP-1」「HP-2」というヘッドホンがあり、こちらのデザインも洗練されてはいるが、見た目の破壊力は本製品の方が数段上を行っていると思う(笑)。 |

* ヘッドホン「HP-1」*

|

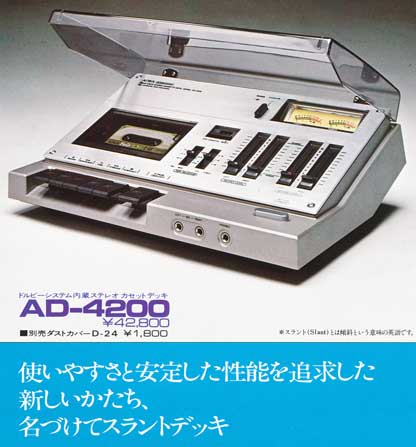

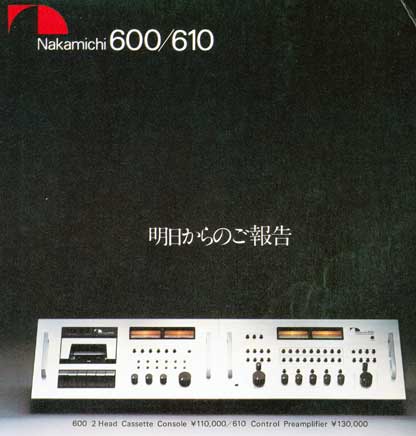

一般的には、本製品のように操作部が斜め上を向いているものは「スラント型デッキ」と呼ばれていた。(スラントは英語で「傾き」の意味。) 本製品の発売時期である1970年代の中頃というのは、それまで水平型(操作部が上面にあるタイプ)ばかりであったカセットデッキに、コンポ型(操作部が前面にあるタイプ=垂直型)製品がボツボツ現れた時期であった。 そういう過渡期ということもあって、水平、垂直どちらでもない「スラント型」の製品も少数派ではあるが存在し、本製品の他にAIWAのAD-4200やNakamichiの600などがあった。 |

* アイワのスラント型デッキ「AD-4200」 *

* ナカミチのデッキ「600」(左) *

|

当時、ベリーニ氏はオリベッティのタイプライターなどのデザインを手がけていたらしいので、デッキもタイプライターのような形にしたら使いやすいのでは、と考えたのかもしれない。 全体的には斜めに傾いているものの、取り付けられているスイッチ類はタイプライターのキーボードのように階段状になっている。 |

|

さらに、本製品の特徴としては、ボディーの素材にプラスチック(ABS樹脂)が使われていることである。製品のバラエティとして、黒と白の2種類が販売されていたようだが、全面黒色の方がインパクトがある。 当時のデッキは、パネルやスイッチ類のつまみに金属素材を使って高級感を演出するものが多く、特にメインパネルの部分に安っぽく見えてしまうプラスチックを使うことはあまりしなかったのだが、本製品は逆に金属的なピカピカした色合いの部分がほとんど無い(笑)。 ラジカセならいざ知らず、高級デッキでプラスチック躯体を採用しているのは異例である。 まあ。かなり複雑な形をしているので、プラスチック成形でないと実現できなかったということが大きな理由かもしれない。 もっとも、素材はプラスチックだが、表面にマット加工がされて反射を抑えてあるためか安っぽさは感じない。 |

* 本体のプラスチック部分は表面がマット加工されている。

右の調整部は加工せずにテクスチャを変化させている。 *

|

それでは、デザインの細部を見てみよう。 デッキ表面は、左半分にトランスポート部分、右半分にオーディオ関係の調整部分がまとまっているので分かりやすい。 テープトランスポートの操作キーは、楽器のヤマハらしく「ピアノ」式のキーが並んでいる(笑)。デッキ自体はスラントだが、キーは垂直に押し下げる形になるので力は入れやすい。 カセットリッドの窓は、カセットの左右のハブの形に合わせたような独特の小判型をしている。この辺もデザインなのだろう。 |

* デッキ左側にあるトランスポート部 *

|

デッキ右側は上から、レベルメーター、テープカウンター、切替スイッチ、各種ボリュームが階段状に配置されている。 |

* デッキ右側にあるオーディオ関係調整部分 *

|

レベルメーターは左右一体型で、中心部に「LEVEL」「RECORD」「DOLBY」の表示ランプが付いている。「LEVEL」表示はメーター照明に連動して常時点灯している。 右のメーターには「BATT」の青い表示目盛がある。 本製品は交流電源だけではなく乾電池やカーバッテリーでも動作する3電源方式になっており、このメーターの目盛は電池の残量チェックのためのものである。 右メーターの下に小さな押しボタン「BATT CHECK」があり、これを押すと残量がチェックできる。 |

* レベルメーターと「BATT CHECK」ボタン *

|

カウンターの下には、横一列に四角い押しボタンが並んでいる。 左から、カウンターメモリー、録音リミッター、ドルビー、フェリクロムテープ、電源をそれぞれON、OFFするスイッチで、上から下に押し込むようになっている。 これらのスイッチは、押し込まれていない状態が「OFF」で、その状態ではスイッチに書かれた「OFF」の表示が見えるようになっているが、押し下げてON状態にすると表示が隠れるようになっている。 ちょっとした工夫だが、スイッチのストロークも大きいため、ON、OFFの状態が一目で分かる。特に、一番右にある電源スイッチはオレンジのラインが引いてあり、さらに状態が分かりやすくなっている。 |

* ↑切替スイッチ OFFの状態 *

* ↑切替スイッチ ONの状態 *

|

各種スイッチの下には、4種類7本のスライドボリュームが階段状に並んでいる。 上から、ピッチコントロール、再生出力(左右)、マイク入力(左右)、ライン入力(左右)の各ボリュームで、ボリュームを動かすスライダーも階段状の本体と一体になるようデザインされている。 これだけの数のスライドボリュームが並んでいるのはカセットデッキでは珍しく、しかも、階段状に並んでいるところが本製品のデザインを特徴付けているポイントになっていると思う。 |

* 各種ボリューム *

|

ところで、本製品はスラント型で斜めになっているが、不安定ではないのか? 後ろに倒れることはないのか? という疑問が湧くのではないかと思う(笑)。 確かに見た目は不安定に見えるが、心配は無用(笑)で、実は、本体の下にフラップ状のスタンドが付いているため、後ろに倒れることはない。 このスタンドは回転させて本体に収納できるようになっているので、本体を水平に置くことも可能である。 通常はスラントで使うことが前提のようだが、水平においてもスイッチ類が使いにくくなることがないようにつくられている。 |

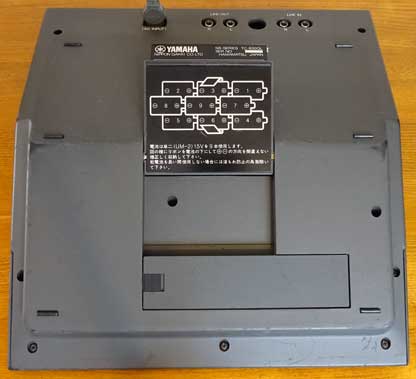

* ↑本体裏側にあるスタンドが支えになり後ろに転倒しない仕組みである。 *

* ↑スタンドを収納した状態(中央部分) *

* ↑スタンド部分を持ち上げた状態(同)*

* 裏側に電池の入れ方のシールが貼ってある *

* ↑本体を水平に置いた状態 *

* ↑同上(何だかヤマハのボートみたいである。笑) *

|

本製品は、どうしてもそのデザインの方に目が行ってしまいがちだが、基本性能もしっかりとしている。特に、ワウフラッターは0.057%という、当時ではトップクラスの数値である。 また、ヤマハのデッキらしくピッチコントロール(±3%)が付いていたり、生録ブームであった時代を反映して、アウトドアでも使用可能な3電源になっているなどの特徴も持っている。 しかし、やはり本製品の個性的なデザインは、ヤマハがデザインに拘るメーカーであることを強く印象づけたと思う。 |

|

電源スイッチを押し込むと、左右のメーター照明が点灯する。 スイッチを入れた瞬間に内部で小さく「カタッ」とソレノイドが動作する音がする。少し間を置いて、再度音がする。 これは、タイマー録音のために押し込んだポーズボタンを、電源ON時に解除させるためのソレノイドが動作する音である。 カセットを入れるため、イジェクトボタンを押してリッドのドアを開ける。 イジェクトボタンは、横一列に並んだ操作キーの一番左にある。 ソフトイジェクトではないのでバタッとドアが開く。 ドアはカセットホルダにもなっているので、ドアの内側に沿ってカセットを装填する。本体がスラントしているため、カセットを下から上へスライドさせるような感じになる。 カセットを奥まで入れるとホールドされるので、その状態でドアを閉じる。 |

* カセットをリッドに押し込んだ状態 *

|

通常であれば、まず、使用テープに合わせてテープセレクタのスイッチを切り替えるのだが、ノーマルとクロム(ハイポジ)は自動切り替えになっているので操作不要である。 ただし、表示類は全く無いので正しく切り替わっているかどうかは機械を信じるしかない(笑)。 なお、フェリクロムテープは自動で切り替わらないため、使用する場合は「FeCr」のスイッチをONにする必要がある。 テープに合わせてバイアスを切り替えたり微調整することはできないため、ベストな録音をするためには相性の良いテープを選ぶ必要がある。 ちなみに、このデッキの推奨テープはBASFの「LH」と「chromdioxid」、SONYの「Duad」だったようである。 続いて録音の準備に入る。 操作キーで唯一オレンジ色に着色されている「REC」ボタンを押し込む。 左右メーターの間にある「RECORD」の赤いインジケーターが点灯する。 録音レベルが調整できるようになるため、メーターを見ながらスライドボリュームでレベル調整を行う。 本体もボリュームのスライダーも同じ黒色だが、目盛の表示がはっきりしているため、ボリュームの位置は分かりやすい。 しかし、板状のスライダーはツマミがなく、ギザギザの部分に指を押し当てて左右にスライドさせる方式なので、慣れないとちょっと操作がしにくい。特に微調整がやりにくい。 新品の状態ならボリュームが滑らかに動いて微調整も楽だったのかも知れないが、今や年代物の機械なので、ボリュームの滑りが悪くなっているせいかもしれない(笑)。 |

* ボリュームにはつまみがなく、ぎざぎざの部分に指を押し当てて動かす *

|

レベルメーターは左右一体で、この時代のデッキとしてはやや小ぶりである。 メーター内のパネルの色や表示はデッキのデザインに合わせてあり、その一部にもなっている。 それだけならデザイン重視の若干使い勝手の悪いメーターということになってしまうところだが、このメーターの優れているところは、左右それぞれの目盛の-3dB付近に緑色、+3dB付近に赤色のLEDピークレベルインジケーターが仕込まれており、これが頗る使い勝手がよいのである。 LEDがメーターの脇ではなく、目盛のところに付いているのがミソで、LEDの点灯と針の動きが同じ視点でチェックできる。 説明書によると、緑のLEDは-3dB、赤は+4dBのピークレベルで点灯するようになっており、実際のレベル合わせは・・ LHテープの場合:緑色のLEDがしばしば点灯、赤色のLEDが時々点灯 FeCrテープの場合:緑色のLEDがほとんど点灯、赤色のLEDがしばしば点灯 CrO2テープの場合:緑色のLEDが時々点灯、赤色のLEDがほとんど点灯しない 状態にセットするらしいが、2つのLEDのおかげで調整は容易である。 要するに1980年前後のデッキで採用されたLED式のピークレベルメーターを一部先取りしたようなものだが、針式と兼用なので大変使いやすいメーターになっている。 |

* ↑レベルメーター(-3dBのLEDのみ点灯状態) *

* ↑同上(+4dBのLEDも点灯した状態) *

|

本製品は、この時代のデッキらしく、また、アウトドアでの生録に対応しているということもあってマイク入力が付いており、ライン入力とのミキシングも可能になっている。 また、ドルビーNRを使う場合はドルビースイッチを押し下げる。すると、左右メーターの間にある「DOLBY」の青い表示が点灯する。 録音レベル調整が済んだら、録音をスタートさせる。 既に押し下げてある「REC」キーが戻らないように押さえながら、送りキーを押し込む。 なお、2ヘッドデッキなので、録音同時再生モニターはできない。 ところで、先にも述べたとおり本製品は3電源方式で、ACアダプター(カーバッテリー)や乾電池でも動作させることができる。 当然、電源のない屋外での使用を想定しているのだが、本体重量が5㎏(電池を入れると5.5㎏くらい)もあり、キャリングハンドルのようなものも付いていないので、ちょいと片手で持ち歩くという使い方は難しい。 一応キャリングケースも別売されていたようだが、これだけ重くて大きいと、カセットデンスケのように肩に掛ながら使うという感じではない。 もっぱら、電源のない屋外の録音現場に据え置いて使うということを想定しているのかもしれない。 電池で使う場合は、本体の裏側にあるバッテリーケースに単二の乾電池を9本入れる。 |

* バッテリーケース(ふたを外した状態) *

|

説明書によると、乾電池では連続で2時間、断続使用の場合は約4~6時間動作可能となっている。 なお、本体裏側にあるソケットに電源ケーブルが接続された状態ではDCに切り替わらないため、乾電池で使う場合は電源ケーブルを抜いておく必要がある。 乾電池やACアダプターで動作している間は、電池の消耗を防ぐためにメモリーストップやオートストップ機構が動作しないので、屋外で生録を行う場合にはテープの終わりに注意が必要である。 また、メーターの照明も点灯しないようになっているが、メーターの右下にある「LIGHT」ボタンを押している間は点灯し、ボタンを放すと3秒程度で消えていく。 なお、電池の残量は「BATT CHECK」ボタンを押して、右メーターの針が「BATT」の青い表示内を示すかどうかを確認することでチェックできる。 本製品はスラント型が特徴であるが、先に述べたように水平の状態でも使うことが可能である。 しかし、電源ケーブルやライン入出力の端子がデッキの裏(底)に付いているため、これらのケーブルを全て外した状態でないと水平では置けない。 つまり、水平状態での使用は、屋外でのマイク録音時に限るということになる。 |

* 本体裏のケーブル接続位置 *

|

そもそも、なぜこんな使いにくい所に端子が付いているのか?とは思うが、常用(スラント)の状態でケーブル類が邪魔にならないようにするためには、この位置しかなかったのだろう。 なお、マイクやヘッドホン、ACアダプターなど、屋外での使用も想定されるジャック類は本体横に付いているので、水平状態でも問題なく使える。 |

* 本体側面にある各種ジャック *

|

素直でクセのない音である。音をつくらず、色づけせず、やや控えめな感じではあるがバランスの良い音を聴かせる。 パーマロイヘッドの効果もあるのだろう。 当時の高級デッキでは主流だったフェライトヘッドを敢えて使わなかったのは、この音への拘りだったのかも知れない。 ワウフラが少ないのも効いている。濁りが少なく、音の輪郭がしっかりと聞こえる。 あくまで自然な音を求める「NATURAL SOUND」を標榜するヤマハならではの音づくりがされているデッキだと思う。 |

○まとめ

|

一見すると奇抜な感じのデッキであるが、よくよく見ていくと、そのヨーロッパ指向のデザインといい、音質といい、ヤマハというメーカーの思想が色濃く出ている、実にヤマハらしい製品だと分かる。 本製品は、基本性能はしっかりしているものの、デッキマニアがガチで使い倒すようなタイプのデッキではない。 音楽好きが身近において気軽によい音を楽しめ、また、インテリアにもなるという、落ち着いた大人のデッキであることを指向した製品なのだと思う。 |

○機 能

|

・3電源方式(AC100V、DC12V、乾電池) ・ドルビーノイズリダクション(Bタイプ) ・ピッチコントロール(±3%) ・デュアルピークインジケーター ・録音リミッター ・マイク、ライン独立の入力ボリューム(ミキシング可) ・メモリーカウンター ・フルオートシャットオフ ・タイマー録再 ・出力レベルコントロール ・クロムテープ自動検出機構、FeCrテープセレクタ ・バッテリーチェッカー |

○スペック

|

・ヘッド:録再(ハードパーマロイ)×1、消去×1 ・モーター:DCサーボモーター×1 ・SN比:50dB(ドルビーOFF)、58dB(ドルビーON) ・周波数特性:30~13,000Hz(LHテープ) 30~15,000Hz(FeCr、クロムテープ) ・ワウ・フラッター:0.057%以下 ・ひずみ率:1.5%以下(FeCrテープ、1kHz、0VU) ・バイアス周波数: 85kHz ・チャンネルセパレーション:30dB以上 ・入力:MIC 0.5mV(5kΩ) LINE 50mV(50kΩ) ・出力:LINE 0.4V(0VU) PHONES 1mW/8Ω、3mW/150Ω ・使用半導体:IC×6、トランジスタ×45、ダイオード×38 ・使用乾電池:単2×9本 ・消費電力:16W(AC100V)、7W(DC12V) ・寸法:312(W)×98(150)(H)×312(D)mm ・重量:5.0㎏(電池含まず) ・価格:75,000円 |

このページのTOPへ