洗練されたデザインとこだわりの機能

ヤマハ初のカセットデッキ!

○このデッキの特徴

|

ヤマハ(YAMAHA)ブランドでおなじみの日本楽器製造株式会社(当時)が初めて手がけたカセットデッキである。

同社は、エレクトーン製造で培った電子回路の技術を応用して、1970年代初め頃からオーディオ機器市場に本格参入を始めた。 同社のオーディオ製品は、音質ばかりではなくデザインにもこだわっており、派手さは抑えながらも確かな存在感がある、といった傾向のデザインであった。 カセットデッキとしては、イタリア人デザイナー「マリオ・ベリーニ」による独特なスラント型デザインのTC-800GL(1976年)が有名である。 本製品は当時主流の水平型で、メーター部の傾斜も余りなくやや平坦な感じなのだが、アルミパネルの銀色、サイドウッドの茶色、そして黒いプラスチックの使い分けが見事で、機能性も考えられており、全体としては清楚だが印象的なデザインとなっている。 |

* 全般的な印象:サイドウッドの茶色が効いている *

* デッキ手前側のデザイン:黒いラインの部分にマイクやヘッドホンの端子がある *

|

他社製品の場合、購買意欲を刺激するかのように、ややもすると機能を強調するようなデザイン傾向であるのに対して、本製品は落ち着いたヨーロッパ風のデザインという感じであった。

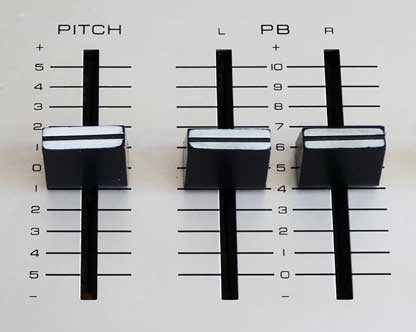

また、本製品はデザインだけではなく、機能についても特徴的なものを備えている。 それは「ピッチコントロール」で、この機能は後年のデッキでは散見されたが、本製品以前においてはほとんど見られなかった機能である。 そのため、本製品は当時主流であった周波数同期のACモーターは使わず、回転数が可変で、なおかつ、安定しているDCサーボモーターを使っている。 本製品のピッチコントロールは、再生時のテープスピードを±3%まで微調整できるもので、専用のスライドボリュームで調整するようになっている。 なお、このピッチコントロールはセンタークリック付きのスライドボリュームになっているので、簡単に±0ポイントに戻すことができる。 |

* ピッチコントロールのボリューム(左) *

* 右の2つは再生音量ボリューム *

|

カセットテープの規準スピードは4.75㎝/秒であるが、初期のフィリップス規格においては±4%まで速度偏差が許容されていたため、異なるレコーダーで録音と再生を行うと、明らかにピッチや音程が違うということがままあった。 ヤマハが顧客としてターゲットとしていた(であろう)ミュージシャンや(ハイエンド)オーディオファンにとって、このピッチや音程の狂いというのはとても容認できるものではなかったのだろう。 また、テープに合わせて楽器や声楽の練習をする場合に、簡単に約半音までキーが変えられるという利便性もある。 そういう意味で、このピッチコントロールは、楽器メーカーであり、また、系列で音楽教室も開催していた同社のデッキとしては必須の機能であったのだと思う。 このように、本製品はヤマハならではの機能やデザインが特徴になっているのだが、実は、ナショナルからOEM供給を受けた製品のようである。 その裏付けの一つは、使用しているヘッドである。 本製品は、フェライトヘッドが使用されているが、そのヘッドはナショナルがオリジナルとしているHPF(ホット・プレス・フェライト)ヘッドで、おまけに、何とナショナルのTechnicsブランドのデッキと同じシールが貼られている! |

* 中央がホットプレスフェライトヘッド *

* 「HPF」のロゴと松下製部品を示すマークが描かれたシールが貼ってある *

|

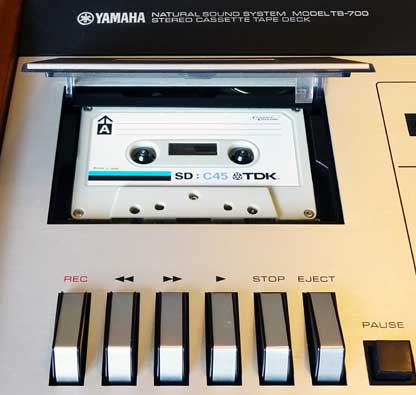

もう一つは、送りボタンなどのファンクションキーの形である。 こちらも、当時のTechnicsデッキと同じデザインのものが使われている。 もっとも、このボタンのデザインを活かし切っているのは、本家よりも本製品の方だと思うが(笑)。 ナショナルから部品だけ供給を受けたという見方もできるが、デッキ全体をナショナルに作ってもらっていたと考える方が自然だろう。 なお、ナショナル(Technics)から同じデザインのデッキは発売されていないので、デザイン設計はヤマハオリジナルのようである。 |

* 同じファンクションキーを使ったTechnicsのデッキ *

|

なお、見た目のデザインは良いが性能はそこそこ、ということはなく、性能も当時のデッキとしてはなかなかの優秀機であった。(周波数特性:30~16kHz、ワウフラッター:0.15%、ドルビーNR付きなど) ヤマハの顧客層に対して「ヤマハ製品を選んでおけば間違いはないだろう」という期待を裏切らないデザインや性能を提供する、という姿勢が感じられる製品である。 |

○操作性

|

水平型のデッキなので、操作は全てデッキの表面(上側)で行うことになる。 まず、イジェクトボタンを押すとカセットリッドのふたが上に開くので、カセットを入れふたを閉める。 この辺は一般的な水平型デッキと同じである。 |

* カセットテープを装着したところ *

|

次に、使用するテープに合わせてテープセレクタのスイッチを切り替えるのだが、このスイッチが一般的なデッキの切替スイッチと若干異なる。 本製品が販売されていた時代、カセットテープは大まかに分けてノーマルタイプとクロムテープの2種類があり(フェリクロムテープが普及するのはやや後)、その2種類に対してレバーや押しボタン式のスイッチで切り替えるものがほとんどであった。 ところが、本製品はクロムテープの他にノーマルテープが2種類使えるスイッチが付いている。 どういうものかというと、普通のノーマルタイプのテープ(LNやLH)とコバルト添加タイプのテープ(Scotchのハイエナジーなど。コバルト添加ではないがTDKのEDも対象?)を使い分けることができるのである。 どう違うのかというと、録音時のイコライジングを若干変えるようである。 使い方は独特で、LN・LHを使う場合は押しボタンスイッチを押し込む。 それ以外のテープを使う場合は押しボタンスイッチを解除する。そうすると隣のレバースイッチが有効になるので、このレバースイッチでクロムテープとコバルト添加タイプのテープを切り替える。 |

* テープセレクタ:左は押しボタンスイッチで右はレバースイッチ *

|

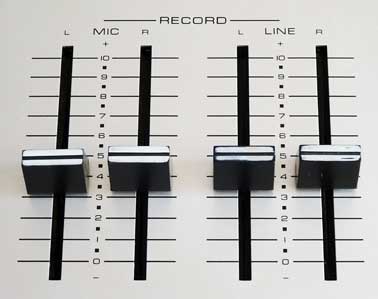

録音ボタンを押すと左右のレベルメーターの間にある「RECORD」の赤いランプが点灯する。 録音レベルの調整が可能になるので、スライドボリュームで調整する。 ライン入力とマイク入力は独立で調整が可能であり、ミキシングもできる。 水平型のデッキらしく、全てスライドボリュームである。スライドボリュームというのは微調整がやりやすく、ボリューム位置も視覚的にわかりやすい。 |

* 録音レベル調整用ボリューム *

|

カセットデッキがコンポ型に移行してからスライドボリュームが無くなっていったのは残念である。 そう言えば、「K-1」などヤマハのデッキはコンポ型になってからもスライドボリュームを使っていた。 レベルメーターはこの時代の製品としては標準的な大きさのVUメーターである。結構見易い。 |

* レベルメーター *

* 左右のメーターの間にあるのは、録音(上)とドルビー(下)の表示ランプ *

|

このデッキには、録音リミッタースイッチが付いている。 これは、録音時に過大入力が入った場合に適正レベルまで自動的に下げる機能である。生録中に、瞬間的に予期しない大音量が発生したりした場合に威力を発揮する。 当時のカセットテープのダイナミックレンジの狭さと、マイク録音することを前提にデッキが作られていることを併せて考えると必須の機能だったのかもしれない。 この機能自体は珍しいものではなく、本製品が発売されていた時代には付いている機種は多かった。 |

* 各種スイッチ:ドルビー(左)、リミッター(中央)、電源(右) *

|

実際の録音を始めるには、録音ボタンが戻らないように抑えながら送りボタンを押し込む。 ソレノイドを使わない機械式操作なので、ボタンのストロークは大きいが、それほど大きな力を入れる必要は無い。 |

* ファンクションスイッチ:右端の黒い押ボタンはポーズボタン *

|

本製品は再生出力ボリュームが付いているので、再生の際の音量調整がデッキ側で可能である。 再生ボリュームは、録音調整のボリュームに比べると小ぶりのものが使われている。また、左右別々に調整できるので、左右アンバランスに録音してしまったテープでもバランス良く再生することができる。 全般的に見て、本製品はスイッチ類やボリュームなどの操作部分が分かりやすい形状、位置でまとめられており、初めてでもほとんど迷うこと無く使うことができる。 扱いやすく、使い勝手の良いデッキだと思う。 |

○音質

|

一言で言うと、すっきりとした音質のデッキである。 40年以上前のデッキなので、さすがに老朽化しているのだとは思うが、フェライトヘッドの摩耗が少ないせいか、音にモヤついた感じはしない。 傾向としては、いわゆる「ヤマハサウンド」と言えるかと思う。 人によっては「線が細い」という印象を持つようだが、同社言うところの「ナチュラルサウンド」という、色づけしないありのままの音といった傾向である。 デッキのデザインと同様の方向性なのかもしれない。 名は体を表すと言うが、デザインは音を現す。 そんなデッキだと思う。 |

○機 能

|

・ドルビーノイズリダクション(Bタイプ) ・3種類使い分け可能のテープセレクター ・マイク、ライン独立の入力スライドボリューム(ミキシング可) ・ピッチコントロール(±3%・再生時のみ) ・録音リミッター ・フルオートストップメカニズム ・再生ボリューム ・入力レベル切替スイッチ |

* デッキ裏側:入出力端子の右にあるスライドスイッチは入力レベル切替スイッチ *

○スペック

|

・ヘッド:録再(ホットプレスフェライト)×1、消去×1 ・モーター:DCサーボモーター×1 ・SN比:48dB以上(ドルビーOFF) 58dB以上(ドルビーON) ・周波数特性:30~13,000Hz(標準テープ) 30~16,000Hz(クロムテープ) ・ワウ・フラッター:0.15%以下(RMS) ・ひずみ率:2.5% ・バイアス周波数:100kHz ・入力感度:MIC 0.4mV/200~50kΩ LINE 50mV/100kΩ(ハイ・レベル) LINE 14mV/100kΩ(ロー・レベル) ・出力レベル: LINE 1V(PBボリューム最大) LINE 0.5V(PBボリューム中央) PHONES 0.5mV/8Ω(0VUにて) ・使用半導体:IC×4、トランジスター×30(うちFET×2)、ダイオード×21 ・寸法:400(W)×120(H)×250(D) ・重量:5.0㎏ ・消費電力:15W ・価格:56,000円 |

このページのTOPへ