Wデッキの元祖はこれだっ!

カーステレオの雄が放った異色のデッキ

その名は「ダビングX」!

○まず・・「クラリオン」という会社の当時のイメージから

|

クラリオンは1970年代において既に車載音響機器(当時はカーラジオ、カーステレオが中心)の専門メーカーであったが、車載機器はOEM供給が多いということや、そもそも自家用車が今ほど普及していなかったこともあって、1970年代前半まで、一般的にはクラリオンという社名・ブランドの認知度はあまり高くなかったと思う。 しかし、1975年に初代クラリオンガールに選ばれた「アグネス・ラム」の人気により状況は一変。彼女を宣伝に多用することで、クラリオンの認知度は一気に高まったのであった。 そんな同社が、長年カーステレオ用のカセットプレイヤーを製造してきた技術の蓄積を基に(ちなみに、クラリオンは日本初のカセットカーステレオを発売した会社らしい。)、家庭用据え置き型ハイファイカセットデッキ市場に本格的に参入すべく開発した製品が本機なのである。 同社は、それまでも据置型のコンポーネントステレオやカセットデッキを販売していたものの、品揃えが少なく、今ひとつパッとしなかった。 本格参入にあたり、クラリオンとしてもかなり戦略を考えたのだと思う。 「デッキ2台分の機能を1台分の価格で売ればお得感も大きい」と考えたのかどうかは分からないが、とにかく、このダブルデッキは1976年に発表された当時かなりの話題となった。 |

* 新発売時の広告・・「衝撃の新鋭機」! *

| カセットが普及し、友人に借りたカセットから好きな曲などをコピーするということが日常となっていた時期に、1台で手軽にダビングができるハイファイ指向のデッキというコンセプトは分かりやすく、注目もされたのであった。 |

○このデッキの特徴

|

このデッキの特徴は、何と言っても、カセットのダビングを手軽に行うことができる、ということに尽きる。 まずは、全体的な印象から。 デッキのテープトランスポート部はTAPE1と2の2台分が左側にまとめられている。 |

* トランスポート部分:左側が「TAPE1」で右側が「TAPE2」 *

|

操作キーやヘッド、それにカセットガイドの部分は、厚手のアルミ天板の上に乗っているような造りになっており、カセットを装着する部分には、デッキ2台分を1つにした横長の透明ドアが付いている。 また、操作キーはTAPE1と2それぞれが独立しているので、何と合計11ものピアノキータイプの大型スイッチが横一列に並んでいる。 一方、メーターやボリューム、その他のスイッチ類、マイクジャックなどオーディオ操作部は全てデッキの右側にまとめられており、こちらについては、デッキ1台分となっている。 |

* オーディオ操作部分:これだけ見ると普通のデッキ1台分と変わらない *

|

つまり、全体的には、左側に2台分のテープトランスポート部、右側には集約されたオーディオ操作部分があるという機能的なレイアウトになっている。 基本的には、当時でも既に時代遅れになりつつあった水平型のデッキなのだが、機能優先的なレイアウトのまとめ方やデザインの工夫もあって、何やら音楽スタジオ向け業務用デッキ的な雰囲気を醸し出している。 さらに、詳しく見てみる。 まず、トランスポート部分であるが、2台並んでいる左側のTAPE1は再生専用で、右側のTAPE2は録音再生ができる。 つまり、ダビングする場合は、必ずTAPE1→TAPE2ということになる。 |

* TAPE1(上)は再生専用、TATPE2(下)は録音再生が可能 *

|

一方、再生については、TAPE1と2を同時に動作させることは可能であるが、別々に同時出力させることはできない。TAPE1、2を同時に再生動作させた場合は、TAPE1が優先で出力される。(TAPE2のみ再生動作の場合は、TAPE2が出力される。) つまり、トランスポート部は2つあるが、録音、再生アンプはそれぞれ1系統のみで、再生アンプ部は2台のデッキで使い回しをしているのである。 ただし、再生と録音は同時に可能なので、それぞれの回路は独立しているようである。 ダブルデッキではあるが、カセットデッキにカセットプレーヤーの機械部分を追加したものといった方が正しいかも知れない。 ダビング機能を持たせながらも製造コストを削減する、という課題の解決方法として片方を再生専用にするという割り切り感覚は、再生専用機が中心のカーステレオメーカーならではの発想かもしれない。 さらにアンプ系が1台分で済むように機能を限定させたことで、かえってダビング操作も単純になり使い勝手も良くなる。 この方法は、その後他社から続々と発売されたダブルラジカセ等に影響を与えたように思う。 さらに、当時既にカセットデッキの標準装備になっていた「ドルビーノイズリダクション」も本製品には付いていない。 ドルビーテープをきちんとダビングするためには、通常そのままコピーしてはダメ(正確にレベル合わせをすれば別だが)で、再生デコード→録音エンコードということになるが、そのためには、録音・再生それぞれ左右で4つのドルビー回路が必要となり、かなりのコストアップとなる。、ドルビー録音されたテープをきちんとダビングすることの難しさを考えると正解だったと思う。 しかしながら、この製品、アンプ系は1台分ではあるがマイクミキシング機能が付いており、TAPE1の再生音とマイクの音をミキシングしてTAPE2で録音することが可能である。 ダビング+マイクミキシングで繰り返し録音することにより、一人オーケストラも可能である!(←当時の広告による。勿論音は段々と悪くなると思われるが。) 要するに、このデッキは単なるテープコピー用のマシンではなく、「ダビング」という機能を使うことによって、テープ遊びをすることを提案したデッキなのだ。 ちなみに、ラインとマイクをミキシングしてTAPE2で録音することも可能だが、TAPE1+ライン+マイクの3重ミキシング録音は不可である。 単にFM放送やレコードの録音をするだけではなく、カセットを使って遊ぶ、遊んでみたくなる気にさせる、それまでのデッキにはない魅力を持った製品であった。 |

○操作性

|

カセットの装着は、透明ドアを開けてガイドにはめ込む方式で、当時流行のカセット丸見え「全面透視」タイプである。 イジェクトボタンはなく、取り外す場合も直接手で外す。 操作ボタンはソフトタッチではなく、ボタンのストロークによってヘッドなどを動 かす機械式ボタンである。 ボタンを押す力が若干必要であるが、各ボタンには指掛かりの窪みが掘ってあるので、指が滑ることなくきっちりと操作ができる。 送りボタンと録音ボタンは、この窪みの中に白丸、赤丸のシールが貼ってある。このシールがややチープな印象を与える。 TAPE1と2はメカ的には全く独立している。何と、モーターも各デッキそれぞれに専用のものが付いている。 よって、メカの全ての操作において互いのデッキが干渉し合うことがなく、単独で動かせるため、ダブルデッキとしての操作性は良い。 テープカウンターも別々に付いている。 |

* デッキ内部:各デッキの左上にあるのがモーターで、両方ほとんど同じメカである *

* キャプスタン用のフライホイールはかなり小さめ(笑) *

|

しかし、前述のように再生アンプが1系統しかないため再生音を同時に聴くことはできず、録音も消去ヘッドと録音回路が付いているTAPE2だけでしか行えない。 |

* TAPE1のヘッド周り(上)とTAPE2のヘッド周り(下・消去ヘッドあり)*

|

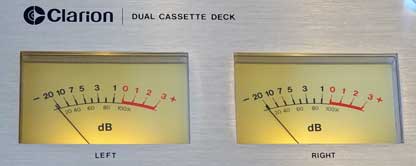

レベルメーターも左右1組だけであるが、比較的大きいメーターで、見やすい機能的なデザインである。 |

* レベルメーター *

|

メーターの単位は「VU」ではなく「dB」表示になっているが、ピークレベルメーターではない。 録音レベルの調整は、録音レベルボリュームとマイクレベルボリュームを使って行う。 レベル調整ボリュームは、いずれも二重の回転式のものが使われているが、つまみの径が小さいため微調整がしにくく、左チャンネル用のノブは黄色い矢印状の部分しか指掛かりがないので、左右を別々に調整する際は苦労する。 ダビングだけであったら、左右を調整することもあまりないだろうが、マイクミキシングでパンポット(左右の定位変更)をする場合は大変かもしれない。 |

* レベル調整つまみ。左が録音レベル、右がマイクレベルの調整用 *

|

また、このデッキはライン(又はTAPE1の再生音)側の音を単独で調整することはできない。 よって、マイクミキシング録音時にライン側の音量だけを調整したい場合には、マイクボリュームと録音ボリューム双方を調整して、マイク音に対して相対的に変えていくというワザを使う必要があり、ライン側だけを完全にフェードアウトさせることはほぼ不可能である。 その他、オーディオ系のスイッチは、テープセレクタとモニターの切換スイッチのみ、と至ってシンプルである。 |

* 切換スイッチはこの3つの押しボタンのみ! *

|

テープセレクタは、TAPE1と2それぞれ単独でノーマルタイプとクロムタイプの切り替えが可能である。 モニター切換は、3ヘッドデッキのような録音同時再生モニターの切換ではなく、再生音(録音時はTAPE1のみ可能。再生時はTAPE1優先でいずれか一方。)またはライン入力音(いずれのデッキでも再生していない場合に自動的に切り替わる)と録音入力(TAPE2で録音される音のモニター。マイクミキシングした場合には、ミキシング後の音声。)とを切り換えるスイッチである。 全般的に見ると、「ダビングX」と愛称が付いているように、ダビング(テープコピー)用途に使うには大変お手軽で使い勝手が良いし、シングルデッキとして使う場合でも、操作が簡単で使いよい。 しかし、マイクミキシング機能などを使って、この機械を高度に使いこなそうとすると、若干のテクニックが必要である。まあ、慣れれば大したことではないかも知れないが。 しばらく使っていると、TAPE1と2両方のカセットが動いていないと何だか寂しく、物足りない感じになってくる。 ミキシングプレイでも単なるダビングでも何でもいいから、とにかくテープ2本を同時に動かしたい!という欲求に駆られる妖しい魔力を持っているデッキである(笑)。 |

○音質

|

スペックを見ると、当時でも入門デッキレベルである。まあ、1.5台分の中身で定価59,800円ならこんなものであろう。こういう製品に高級デッキ並みの高性能を求めてはいけないのだ。(笑) と、若干の先入観を持ちながら、あらためて聴いてみる。 TAPE2で録音したテープを同じTAPE2で再生してみる。 悪くない。若干ハイ上がりなトーンではあるものの、割合素直な音質である。 ただ、バイアスの微調整機構はないので相性の良いテープを選んで使った方が良い。 次に、TAPE2で録音したテープをTAPE1で再生してみる。 一般的に、録音に使ったデッキ以外で再生するとかなり音質が変わることがあるが、TAPE2とあまり差は無い。 ドルビー録音をしていないため、ということもあるが、ほとんど変わらないと言って良い。 メカ的にはほとんど同じで、ほぼ同じ条件で駆動されているせいか、テープスピードも1,2で差がないようである。 カーステレオメーカーだけあって、カセットの再生専用機は最も得意とする分野ということもあるのだろう。 そしていよいよ、このテープをTAPE2にダビングして、その音をTAPE2で聴いてみる。 うーん、やっぱり音質の低下は否めない、が、まあ実用レベルではないかと思う。 高級デッキで録音したテープのダビングならいざ知らず、廉価なデッキやラジカセで録音されたようなレベルのテープをダビングするなら十分な能力と言って良い。 これ以上の音質を求めるのであれば、それなりのデッキを2台購入するべきであろう。(笑) |

○まとめ

|

後からならいろいろと言えるわけだが、ダブルデッキの元祖として、明確なコンセプトを持って発売された本製品の意義は大きい。 70年代においては類似製品の発売はほとんど無かったものの、80年代以降においてダブルデッキやダブルラジカセが隆盛を極めたという事実は、本製品がいかに先駆的製品であったかを物語るものである。 やや早過ぎた登場だったのかも知れないが・・・。 なお、本製品発売後間もなく、上位機種としてTAPE1でも録音可能な「MD-8181A」(ダビングX2)が発売された。 価格は高いが、リレー録音可能で、スタイルも業務用オープンリール機をイメージしたものとなっており、大変魅力的な製品であった。 こちらについては、後日ご紹介することとしたい。 |

* ダビングX2 こと MD-8181A *

○機能・スペック

|

当時のカタログや広告からの抜粋である。 ・型 式: ステレオデュアルカセットデッキ ・主な機能: タイマー録再、ミキシング録音、オートストップ ・ヘッド構成: 消去×1、録再×1(硬質パーマロイ)、再生×1(硬質パーマロイ) ・モーター: 電子ガバナー型×2 ・ワウフラッタ: 0.13%(WRMS) ・周波数特性: (クロームテープ)30〜16,000Hz (ローノイズテープ)30〜12,000Hz ・歪 率: 2%以下 ・S/N比: 50dB ・録音方式: 交流バイアス・105kHz ・消去方式: 交流消去 ・消去率: 50dB以上 ・FF/REW時間: 95秒以内(C-60) ・入 力: MIC→10kΩ 0.3mV LINE IN→330kΩ 30mV REC・PB→8.2kΩ 0.75mV ・出 力: LINE OUT→10kΩ 300mV REC・PB→10kΩ 300mV PHONES→8Ω 0.3mW ・使用半導体: トランジスター×23、ダイオード×8 ・電 源: AC100V(50/60Hz) ・消費電力: 10W(電気用品取締法に基づく) ・外形寸法: 460(W)×110(H)×225(D)mm ・重 量: 5kg ・価 格: 59,800円 |

このページのTOPへ