「未知の音。」

TEAC伝説のデッキは測定器!?

○このデッキの特徴

|

このコーナー初めてのTEACデッキである。 館長個人の感想で恐縮だが、TEACという会社はマニア向けデッキのメーカーというイメージを持っている。 実際、同社はカセットデッキ以前のオープンリールデッキ時代から銘品を送り出してきており、音楽スタジオやミュージシャンなどプロ向けの「TASCAM」というブランドで各種オーディオ製品を製造しているメーカーでもある。 そのTEACが、1978年当時に満を持して送り出したスペシャルクラスの最高級カセットデッキが本製品である。 この製品を初めて見た時(といっても実物ではなく、雑誌の広告かパンフだったと思う)「スゴイ」と思った。 確かにカセットデッキではあるのだが、全体の雰囲気は測定器のようである。 また、23万9千円という値段のインパクトも強烈だった。 そもそも、当時20万円を超えるカセットデッキは、Nakamichiの製品かTechnicsのセパレート型RS-690Uのような異次元の製品しかなった(笑)。 しかも、本製品の価格はデッキ本体のみで、カタログに載っている写真のように、ミキサーやらdbxユニットやらをセットにして専用のキャリングケースに入れると軽く40万円を超える。 このキャリングケースにしても、一般人が生録に持って出かけるためのキャリングケースというヤワな感じのものではなく、プロの現場用というような堅牢なツクリのものである。 とにかく、見た目も値段も、「業務用につき素人さんお断り」的なオーラが全体から発散されていた製品であった。 |

* 当時のパンフレットより * (クリックすると拡大画像が表示されます。)

|

当時のメーカーのキャッチコピーも凄い。・・・「未知の音。」・・・ ナカミチはともかく(笑)ナショナルなんかには負けていられないゾ、という、専業メーカーの意地が感じられる。 さて、例によって前置きが長くなった。 では、外見の方から見ていこう。 まず、普通のデッキと大きく違うのは、フロントパネルの色である。 当時のオーディオコンポのパネルは、カセットデッキに限らず、各社ともシルバーがほとんどであった。 シルバーは金属素地の表面加工で仕上げられ、メタリックで高級感があるためか各社が採用しており、当時のスタンダードカラーになっていた。そのため、互いに他社のコンポと並べても違和感があまりないということもあった。 しかし、本製品はクリーム色(アイボリー)である。いかにもラックマウントで使用する業務用機器の色である。 この色からして、一般のオーディオコンポの仲間じゃないよ、業務用機器だよ、と宣言しているようなもので、このデッキのコンセプトを表していると言える。 |

* ハンドル部分 *

|

パネル面にあるメーターやスイッチ類の配置やつまみのデザインも何やら測定器的な雰囲気を醸し出している。 デッキ左半分の操作部だけを見ると、当時の同社のカセットデッキ共通のデザインであり、カセットデッキ然としているものの、デッキの右半分はまるで何かの測定器である。 それを最も特徴付けているのが、メーターの下に3つ並んだレベル調整用ボリュームだろう。 |

* ボリュームつまみ:左の2つは録音レベル(L,R)、一番右は出力レベルの調整用 *

|

この金属製のボリュームつまみは、いかにも精密な微調整ができそうなスタイリングをしており、さらに、つまみそのものに目盛と数字が印刷されているところが、まるで通信機のダイアルのようである。 その上、その目盛の指示位置を示すマーカーはプリントではなく、パネルに取り付けられたマイナスネジの頭部分を使うという念の入りようである。 ボリュームの下には、横に細長い目隠しパネルがある。 ここには、後述するバイアスとイコライザを微調整するためのプラグイン式カードが収納されている。 |

* プラグイン式カードの収納部分 *

|

パネルの一番右側には、各種設定スイッチのレバーが上下に整然と並んでいる。 素人向けに分かりやすく、と言うより、あくまで機能重視的なこのスイッチの並べ方も、プロ用機器というイメージにつながっている。 |

* パネル右側に並ぶスイッチ群 *

|

デザイン的な特徴が長くなったが、本製品は、最高級カセットデッキらしい機能や性能も充実している。 主なものを解説しておこう。 【3ヘッド】 本製品は、TEACのカセットデッキとしては初の3ヘッド機である。 カセットデッキとしての最高性能を求めようとすると、2ヘッドではどうしても限界があるということなのだろう。 他社に較べると出遅れた感もあるが、満を持して送り出したということでもある。 本製品の3ヘッド構成には、録再コンビネーション型のHD(ハイデンシティ)フェライトヘッドが使用されている。 |

* ヘッド周り *

|

また、ヘッドアッセンブリーを移動させるベースにはリニアボールベアリングが使用されている。 【3モーター、デュアルキャプスタン】 高級機に相応しく、デュアルキャプスタン方式が採用されている。 当時のカタログによると「計測器の精度を備えたデュアルキャプスタン方式の採用。ピンチローラーを安定させるために固定支持方式とし、超精密ボールベアリングを使用した自動調芯システムを採用」となっている。 ワウフラッターは0.04%で、当時のカセットデッキとしては最高水準である。 キャプスタンモーターにはPLLサーボDCモーター、左右リール用にはそれぞれ専用のDCコアレスモーターが使用されている。 【プラグイン式のBIAS/EQカード】 カードには半固定抵抗が付いており、先述の装着部分に刺した状態でクロムポジションの録音時のバイアスとイコライザを微調整する。 テープを替えるたびに微調整しても構わないのだが、テープの種類毎に調整済みのカードを複数枚用意すれば、カードを取り替えるだけで再調整の手間が不要となる。 このプラグインカードという方式も実は測定器などで使われているらしい。 なお、本製品には微調整を行うための発振器が内蔵されていないため、別売アクセサリーとなっている発振器(TO-8 \5,500)を購入する必要がある。 ちなみに、当時購入時には、希望のテープに調整されたカードが2枚、製品に附属されたらしい。 またカード単品として、別売アクセサリーとしても販売されていた。(CX-8 \3,300) |

* BIAS/EQカード CX-8 *

|

【DC構成のアンプ回路】 「いまだに、オープンリールデッキにも採用されていないDC構成のアンプ回路を初めて採用。回路技術はもちろん、素材のひとつひとつを厳選。今までのカセットの音質の常識をくつがえす異次元の音の世界を拓いています。」(当時のカタログから) 異次元の音(!)。未知の音でもあり、異次元の音でもありということで、何とも最高のデッキをつくろうというメーカーの意気込みが伝わってくるではないか。 【dbxシステム対応(別売ユニット使用)】 本製品用の別売アクセサリーの一つとして、専用dbxユニット(タイプⅡ)RX-8(\98,000)が用意されており、これを接続することによって80dB以上のダイナミックレンジが実現できるとしていた。 本製品発売時にはメタルテープは発売されておらず、当時のハイポジのテープでオープンリール並みのダイナミックレンジを実現した訳である。(C-1mkⅡではメタル対応となった。) しかし、dbxユニットだけで高級デッキの価格以上というのも凄まじい(笑)。 |

|

パネル左上にある電源スイッチを押すと、カセットリッド内の照明と左右のメーター照明が点灯する。 |

* パネル左のテープトランスポート部分 *

|

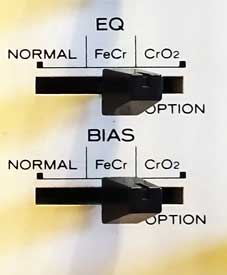

イジェクトボタンは、パネル中央部に集中しているテープの操作ボタンの一番下にある。 ボタンを押すとカセットホルダーが手前に少し開き、その後はソフトにスーッと開く。 ホルダーに取り付けられたドアは、やや黒っぽいスモークがかった透明なプラスチックなので、ドアを閉めても装着されたカセットのほぼ全体が見える。 ドアの下の部分も同じ材質の透明な素材になっているため、カセットだけではなくヘッドブロックの様子も見ることができる。 ドアを閉めると、カチャッと内部のソレノイドが動作する音がし、テープのたるみを取るためリールが少し回転する。 テープを装着したら、テープセレクタのスイッチを使用テープに合わせる。 テープセレクタは、パネル右端のスイッチ群の一番下にある2つのレバースイッチである。 イコライザ(EQ)とバイアス(BIAS)のスイッチは独立しており、いずれも「NORMAL」「FeCr」「CrO2」の3段切替である。 このうち、「CrO2」については、プラグインカードによって微調整が可能であるが、「NORMAL」と「FeCr」については固定である。 先述のように、本製品はメタルテープの発売以前の機種であるため、メタルのポジションはない。 |

* テープセレクタスイッチ *

|

ではここで、本製品の目玉であるプラグインカードを使ったハイポジテープのバイアス・イコライザの微調整に挑戦してみよう。 まず、カードが装着されているスロットのフタを取り外す。 そのためにはフタの左右の化粧ネジを緩める。ネジは手で回すことができるので工具は不要である。 しかし、結構回さないとふたが取れるところまで緩まない。完全に緩めないでネジを抜こうとすると、カード本体ごと抜けてしまうので注意が必要である(笑)。 フタを取ると、カードに取り付けられた微調整用のトリマ(半固定抵抗)が見えるようになる。 |

* BIAS/EQ調整用カード(目隠しパネルを外した状態) *

|

調整には別売の発振器(TO-8)が必要なのだが手元にない。もちろん、今では販売していない。 しかし、現在はパソコンという便利なものがあり、可聴帯域なら発振器代わりに音声出力させることができるので、今回の調整にはパソコンの発振器ソフトを使うことにする。 それでは、まず、バイアス調整から。 「MONITOR」スイッチを「SOURCE」にして、パソコンで出力した6.3kHzの正弦波を本製品のラインに入力し、メーターの指示が-10dBになるように録音ボリュームで調整する。 「MONITOR」スイッチを「TAPE OUTPUT」に切り替え、デッキの録音と送りボタンを同時押しして録音状態にする。この時「OUTPUT」のボリュームは右一杯「10」に位置に回しておく。 プラグインカードの一番左にある「BIAS」のトリマを、小さいドライバを使って一旦一番左に回し、少しずつ右へ回していき、メーターの指示が最大となるポイントを見つける。 そのポイントにおいて左右のレベルメーターの指示が-3dB(赤い印の位置)になるように、録音ボリュームを調整する。 さらに、バイアストリマを右へ回し、レベルメーターが-4.5dB付近を示すようにする。 |

* モニタースイッチとレベルメーター *

|

次に、レベルの調整に入る。 「MONITOR」スイッチを「SOURCE」に戻し、パソコンで400Hzを発振させ、録音ボリュームでレベルメーターが左右とも-3dBを指示するように調整する。 「MONITOR」スイッチを「TAPE CAL」に切り替え、デッキを録音状態にする。 プラグインカードの中央にある「REC LEVEL」のトリマを調整し、左右のメーターが-3dBを指示するようにする。 この状態のまま、左右のメーターが-30dBを示すように録音ボリュームを絞る。 400Hzと12.5kHzを交互に発振させ、両方の周波数でメーターの指示がほぼ同じになるように「BIAS」トリマを微調整する。 同じになったら、発振器の周波数を400Hzにし、前述のレベル調整を再度行う。 なお、12.5kHzのレベルが左右で差がある場合は、「REQ EQ」のトリマで調整する。 ・・・書いていても長いが、実際にやってみても結構手間のかかる仕事である。 同じ製品のテープだけを使うのなら1回調整すれば済むのだが、いろいろなテープをそれぞれベストな調整で使いたい場合には、その都度調整するか、テープの種類分のカードを取り替えて使うしかない。 まあ、いい音で録音するためには、手間を惜しんではいけないということである(笑)。 さて、テープの調整が終わったので、いよいよ録音の操作に入る。 録音レベルを調整するために、フロントパネルの右上にある「MONITOR」スイッチを「SOURCE」側にする。 その2つ下にある「INPUT」のスイッチを「LINE」側にする。 本製品にはマイク入力はあるがフロントパネルにはなくバックパネル側になっている。また、マイクミキシング録音はできない。ミキシング録音をする場合は、別売のミキサーなどを使う必要がある。 レベル調整のボリュームは、レベルメーター下に3つ並んだつまみの左側の2つである。 この2つのボリュームは左右それぞれのものであるが、内部で繋がれており、片方を回すともう一方も一緒に回るようになっている。 それでは独立している意味がないではないかー(笑)、と思うのは早計で、実際はちょっと力を入れれば左右別々に回すことができる。 どういうことかと言うと、左右のボリュームは緊結されているのではなく、中間にあるフリクションギアの摩擦力でくっついているだけなので、この摩擦力以上の力を入れれば独立で動かすことができる、という仕組みなのである。 一度左右のレベルバランスを取ってしまえば、その後の微調整は左右一体化されている方が便利だし、特に、プラグインカードで予め左右の録音レベル(感度)を微調整済みであれば、通常の録音では左右のボリュームを別々に調整する必要はほとんどないので、大変合理的な機構である。 特徴の項でも述べたが、本製品では、レベルのスケールを表す数字がパネルではなくつまみの方に印刷されている。大きさや形も測定器っぽいハイグレードで本格的な雰囲気のツクリで、精度の高いレベル調整ができそうな気がする(笑)。 |

* レベルメーターとボリュームつまみ *

|

レベルメーターは、大きめのピークレベルメーターで、レンジは-40dB~+5dBとなっている。 シンプルな表示面で、数字も分かりやすい字体でプリントされており、測定器のメーターような雰囲気である。 前述のプラグインカードによる微調整に必要な-3dBの位置は、分かりやすく赤い表示になっている。 録音レベル調整が済んだら、録音のテープ操作に移る。 まず、録音ポーズの状態にするため、ポーズボタンと録音ボタンを同時押しする。内部のソレノイドが動作する音がして、各ボタンの上にある赤いLEDが点灯する。 続いて、録音同時再生モニターをするために「MONITOR」スイッチを「TAPE」側にするのだが、ここで、本製品には2つの選択肢「CAL」と「OUTPUT」がある。 もちろんどちらでもモニターは可能だが、違いは何かというと、メーターの右下側にある「OUTPUT」ボリュームにメーターの針が連動しているか否かという違いである。 「CAL」の方はメーターの指示が「OUTPUT」ボリュームに関係なく、ボリューム最大(10)の状態を指示する。 「OUTPUT」の方は「OUTPUT」ボリュームでの調整後のLINE出力やヘッドホンの音量を反映したメーター表示になる。 どのように使い分ければよいのか定かではないが、「CAL」は調整用らしいので、録音時のレベル監視に、「OUTPUT」は再生時の出力監視用に、という使い分けをすれば便利かも知れない。 録音ポーズの状態から録音を開始するには、ポーズボタンではなく送りボタンの方を押す。 再びソレノイドが動作する音がして、テープが動き出す。ポーズボタン上のLEDが消えるが、操作パネル上には送り(PLAY)状態を示すランプはない。 他の高級デッキに較べるとこの辺は少し寂しい感じがするものの、PLAY状態になっていることはテープを見れば分かるので不便ということはない。TEAC的な合理性ということかも知れない。 本製品のファンクションボタンの配列やデザインは、当時のTEACの高級カセットデッキ共通のものとなっている。 ボタン配列は、上段が左から「RECORD」「REC MUTE」「PAUSE」、その下には左から「巻き戻し」「早送り」「送り」の各ボタンがあり、最下段には、左にイジェクトボタン、右に「STOP」のボタンがある。 |

* ファンクションボタンの配列 *

|

全て同じ大きさのボタンなので使いにくそうにも見えるが、「録音」と「ポーズ」は色分けされ、「STOP」は右下に独立しているような配置になっており、送りボタンも中段一番右側という押しやすい位置にある。 イジェクトボタンにしても、他のボタンと大きさは似ているものの、ストロークの長さやボタンの素材を変えているため、押し間違えるようなことはない。 さらに、各ボタンは指で押しやすいように絶妙な大きさや間隔で並んでおり、ストロークや堅さも丁度よい。明瞭で分かりやすい表示がされていることも相まって、直感的な操作が迷いなくスピーディーにできる操作パネルになっている。 ロジック回路を使ったソフトタッチオペレーションは自由にボタン配列ができるということを活かし、実によく考えられ、使いやすく合理的にできているパネルである。こういうところはさすが専門メーカーだと思う。 本製品にはピッチコントロールが付いており、再生時のテープスピードを±8%の範囲で変えることができる。 これは業務用機として他のデッキで録音したテープのピッチを正確に再生することを想定しての機能かも知れない。 実際の操作においては、ピッチコントロールのノブを引き出さないと機能がONの状態にならない。この辺は誤操作が起きないように工夫されている。 なお、この機能が動作するのは再生時のみで、録音時は定速スピードで行われる。 |

|

摩耗に強いフェライトヘッドのおかげだろうか、40年近く経つ機械であるが、今でもクリアな音を聴かせてくれる。 周波数特性がややハイ上がりになっているためか、録音後の音の方が新鮮な感じはする(笑)が、明るさが全面的に出ている訳ではない。 業務用機らしく、線の太いパンチのある音である。 なるべく個性を出さずに確実に録再する、という業務用機としての役割に徹した音作りになっているのだろう。 高級オーディオ機器というより、高性能録音再生機と言った方がぴったりくる感じである。 |

○まとめ

|

本製品は、テープデッキ専業メーカーであったTEACが最高のカセットデッキを追求した、という意気込みが感じられる製品である。 そして、その追求した結果は単なる高級機ではなく業務用機であった。 それまでのカセットデッキのイメージを覆す測定器のような外見は決してはったりではなく、このデッキが業務用の高性能テープ録音機であることを示している。 その後のTASCAMブランドのデッキに繋がる、実にTEACらしい、また、TEACのカセットデッキを代表する製品だと思う。 |

○機 能

|

・3モーター ・3ヘッド ・デュアルキャプスタン ・エレクトロニクス方式ダイレクトチェンジ型テープコントロール ・バイアス、イコライザ独立3段切換テープセレクタ(NORMAL,FeCr,CrO2) ・プラグイン式BIAS/EQカード(CX-8使用、クロムポジションのみ) ・ピークレベルメーター(-40~+5dB) ・DC構成アンプ ・CALポジション付きテープモニター ・差動型連動入力ボリューム ・ドルビーノイズリダクション(Bタイプ) ・dbxシステム対応(別売ユニット RX-8使用) ・マイク入力(バックパネル) ・オートリワインド/オートプレイ ・タイマー録音 ・出力レベルコントロール ・REC MUTE ・ピッチコントロール ・マイクアッテネータ(20dB) ・リモコン機能(別売リモコンユニットRC-90使用) |

* デッキ裏面の端子群 *

(左から、マイク、ライン入出力、dbxユニット接続用端子、リモコンジャック)

○スペック

|

・ヘッド:録音(フェライト)×1、再生(フェライト)×1、消去(フェライト)×1 ・モーター:キャプスタン用(PLLサーボDCモーター)×1、リール用(コアレスDCモーター)×2 ・SN比:60dB(クロムテープ・ドルビーOFF) ・周波数特性:20~20,000Hz(クロムテープ) ・ワウ・フラッター:0.04%(WRMS) ・ひずみ率:1.2%以下(LHテープ) ・入力:MIC 0.25mV(600Ω) LINE 60mV(50kΩ) ・出力:LINE 0.3V ・寸法:482(W)×161(H)×353(D) ・重量:14.5㎏ ・価格:239,000円 |

このページのTOPへ